The history,

It is evidence of the science,

The science,

It becomes the result of the history.

Science Library

Âge romain ancien

ガイウス・プリニウス・セクンドゥス(Gaius Plinius Secundus、22 / 23年 – 79年8月24日)は古代ローマの博物学者、政治家、軍人。ローマ帝国の海外領土総督を歴任する傍ら、自然界を網羅する百科全書『博物誌』を著した。一般には大プリニウスと呼ばれる。

甥に、文人で政治家のガイウス・プリニウス・カエキリウス・セクンドゥス(小プリニウス)がおり、養子としている。

北イタリアのコムム(現在のコモ)生まれ。プリニウスは思想的にはストア派で、論理と自然哲学と倫理学を信奉していた。ストア派の第一の目的は、自然法則にしたがって徳の高い生き方をすることであり、自然界の理解が必要であった。甥の小プリニウスによると、プリニウスは夜明け前から仕事をはじめ、勉強している時間以外はすべて無駄な時間と考え、読書をやめるのは浴槽に入っている時間だけだったという。

23歳のころ軍隊にはいり、ゲルマニア遠征に従軍した。50年代にローマにもどり法学を学んだが、弁論家としては成功せず、学問研究と著作に専念した。70年ごろから72年にかけて、ヒスパニア・タラコネンシス(スペイン北部)に皇帝代官として赴任した。このときに現在では世界遺産にもなっているラス・メドゥラスの採鉱作業にも接している。最後はイタリアに戻って、直接ウェスパシアヌス帝に仕える要職に就いた。この仕事は一日の大半を自由に使えたため、プリニウスは精力的に筆をふるい、ローマ史31巻をまとめ、ネロ帝の時代から材料をまとめ続けていた『博物誌』37巻の大半を書き上げた。

カール・ブリューロフ(1799年12月12日 - 1852年6月11日)作「ポンペイ最後の日」

79年のヴェスヴィオ火山噴火

西暦62年2月5日、ポンペイを襲った激しい地震によりポンペイや他のカンパニア諸都市は大きな被害を受けた。町はすぐに以前より立派に再建されたが、その再建作業も完全には終わらない79年8月24日の午後1時頃にヴェスヴィオ火山が大噴火し、一昼夜に渡って火山灰が降り続けた。

翌25日(噴火から約12時間後)の噴火末期に火砕流が発生し、ポンペイ市は一瞬にして完全に地中に埋まった。降下火山灰はその後も続いた。軍人でもあった博物学者のガイウス・プリニウス・セクンドゥス(大プリニウス)は、ポンペイの市民を救助するために船で急行したが、煙(有毒火山ガス?)に巻かれて死んだことが甥のガイウス・プリニウス・カエキリウス・セクンドゥス(小プリニウス)による当時の記述から知られている。

当時、唯一の信頼できる記録は、小プリニウスが歴史家タキトゥスに宛てた手紙である。これによると、大プリニウスはヴェスヴィオ火山の山頂の火口付近から、松の木(イタリアカサマツ(英語版))のような形の暗い雲が山の斜面を急速に下り、海にまで雪崩れ込んだのを見たと記録している。火口から海までを覆ったこの雲は、現在では火砕流として知られる。これは火山が噴火したときに、高温ガスや灰や岩石が雪崩のように流れる現象である。プリニウスは爆発時に地震を感じ、地面は非常に揺れたと述べている。さらに灰がどんどん積もり、彼は村から逃げなければならなかったが、海の水がみるみる引いていった後に「津波」がおきた。ただし、当時のヨーロッパ人は津波 (Tsunami) という言葉を持っていなかったので、プリニウスの表現は違っている。プリニウスの記述には、太陽が爆発によって覆われてよく見えなかったと続き、大プリニウスはこの現象を調査するために船で再び陸に向かったが、窒息して死んだ。二酸化炭素中毒によるもの(訳者註:二酸化硫黄のことか?)と現在では考えられている。

噴火直後に当時のローマ皇帝ティトゥスはポンペイに使者を出すが、市は壊滅したあとだった。市民の多くが火砕流発生前にローマなどに逃げたが、これら一連の災害により、地震の前には2万人程度いたポンペイ市民の内、何らかの理由で街に留まった者の中から逃げ遅れた者約2千人が犠牲になった。

79年にウェスウィウス山(ヴェスヴィオ山)の大噴火でヘルクラネウムとポンペイの町が壊滅したとき、プリニウスはナポリの近くのミセヌムでローマ西部艦隊の司令長官の任についていた。火山現象をくわしく調査したいとの熱意と友人らを救出しなければという思いから、彼はナポリ湾をわたってスタビアエ(英語版)に上陸し死亡した。

小プリニウスの伝えるところによれば、プリニウスはスタビアエの町で休息していたが、火山性地震が激しくなったため、建物の倒壊を恐れて海岸へ避難した。避難者たちが海岸にいると、濃い煙と硫黄の臭いが立ち込めたため、人々は算を乱して逃げ出したが、プリニウスは動けずその場で倒れた。噴火が始まって三日目に収容された彼の遺体は眠るがごとくであったという。プリニウスの死因について小プリニウスは、喘息持ちであったため、煙で気管支がふさがれ窒息死したのだと記述する。しかし、硫黄臭や気管支の損傷についての記述は、硫化水素や二酸化硫黄などの火山ガスによる中毒死を強く示唆しており、現代の伝記ではプリニウスが有毒ガスで死んだと記述されることも極めて多いが、実際には史料からの憶測の域を出ない。

プリニウスは、歴史や科学に関する多数の著作をあらわした。騎兵による投げ槍の使用についての論著、甥である小プリニウスのために書いたと思われる、弁論家養成の3巻本、語形変化と活用について論じた8巻本、ゲルマニアでの戦争を記述した20巻の歴史書、そして41~71年のローマ史31巻などがあるが、いずれも現在では失われている。

プリニウスの著作で唯一現存しているのが、自然と芸術についての百科全書的な37巻の大著『博物誌』である。自然界の歴史を網羅する史上初の刊行物であった。ローマ皇帝ティトゥスへの献辞の中で彼自身がのべているように、この書物には、100人の著者によるおよそ2000巻の本(その大半は現在に伝わっていない)を参照し、そこからピックアップした2万の重要な事項が収録されている。メモや調査の記録は160冊にもなろうかという分量だった。最初の10巻は77年に発表され、残りは彼の死後おそらく小プリニウスによって公刊された。この百科全書は、膨大な参考文献表から始まり[1]、天文学、地理学、民族学、人類学、人体生理学、動物学、植物学、園芸、医学と医薬、鉱物学と冶金、美術にまでおよび、余談にも美術史上、貴重な話がふくまれている。直接見聞きしたものはほとんどなく、受け売りの論評と迷信がないまぜになった風変わりな書物である。約200枚の手書き原稿が現存している。[1]プリニウスの名前は8~9世紀の文献にも登場し、中世には『博物誌』が重視された。怪しげな情報を採用したり、科学の素養がないため間違いを犯している点もあるが、よく整理された知識が記載されており、古代研究の分野ではルネサンスまで『博物誌』が唯一の情報源であった。

Renaissance

ルネサンス(イタリア語でリナシメント rinascimento)の中心地となったのは、地中海貿易で繁栄した北イタリア、トスカーナ地方の諸都市である。特にフィレンツェは、毛織物業と銀行業が盛んになり、大きな経済力を持っていた。

フィレンツェ出身の詩人ダンテ(1265 - 1321年)が政敵によってフィレンツェを追放され、流浪の生活の中で代表作「神曲」を完成させた。古代ローマの詩人・ウェルギリウスが地獄・煉獄巡りの案内人として登場し、主人公が地獄・煉獄から魂の浄化を経て天国へ昇ってゆくという内容であり、ローマの古典文学とキリスト教による救済との調和を図った一大叙事詩である。

ペトラルカ(Francesco Petrarca 1304 – 1374) は古典古代の時代こそ人間性が肯定されていた理想の時代であり、中世(キリスト教公認以降のローマ帝国が衰退した時代)を暗黒時代と考えた。ペトラルカは修道院に保管されていた古代の文献を収集し、ラテン語による詩作、著述を行ったが、このように古典の教養を持ち、人間の生き方について思索する知識人を人文主義者(Umanista ウマニスタ)と呼ぶようになった。

1453年のコンスタンティノープルの陥落(東ローマ帝国滅亡)の前後には、東ローマから多数のギリシア人の知識人がイタリアへ亡命してきた。末期の東ローマ帝国では古代ギリシア文化の研究が盛んになっており(パレオロゴス朝ルネサンス)、彼等が携えてきた古代ギリシア・ローマの書物や知識は古代文化の研究を活発化させた。人文主義者の一人、フィチーノ(1433年 - 1499年)はメディチ家のプラトン・アカデミーの中心人物で、プラトンの著作を翻訳した。

イタリアは古代ローマ帝国の文化が栄えた土地で、古代の遺物も多く、彫刻家、建築家らはこれらから多くを学ぶことができた。建築の分野ではブルネレスキがルネサンスの建築家の始めとされる。ブルネレスキは当時困難とされていた、フィレンツェ大聖堂(サンタ・マリア・デル・フィオーレ)に大ドームをかけるという課題に合理的な解決をもたらし、世の賞賛を浴びた。中世の職人とは異なる、高い教養と科学的知識を持つ建築家の誕生である。「人間はあらゆるものになる可能性を持っている」と説いた人文主義者アルベルティは建築論と実作、絵画論など多くの分野で業績を挙げており、ルネサ ンスの理想である「万能の天才」の一典型とされる。また、ミケランジェロ、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ラファエロはそれぞれ絵画、建築、彫刻など多方面での才能を発揮した。

サンドロ・ボッティチェッリ

(Sandro Botticelli, 1445年 - 1510年)

ルネサンス期のイタリアのフィレンツェ生まれの画家。本名はアレッサンドロ・ディ・マリアーノ・フィリペーピ (Alessandro di Mariano Filipepi)。

ボッティチェッリは兄が太っていたことから付いた「小さな樽」という意味のあだ名である。

初期ルネサンスで最も業績を残したフィレンツェ派の代表的画家。フィリッポ・リッピの元で学び、メディチ家の保護を受け、宗教画、神話画などの傑作を残した。

メディチ家当主、ロレンツォ・デ・メディチの死後、ドメニコ会の修道士サヴォナローラがフィレンツェの腐敗を批判し、市政への影響力を強めた。そのためボッティチェッリも神秘主義的な宗教画を描くようになる。ボッティチェリはサヴォナローラの反対派からの画の注文もよく受けており、自由な立場にいたようである。

ジョスカン・デ・プレ(Josquin Des Prez; Josquin des Prés, Josquin des Pres, Josquin Desprezとも綴る。 1450年/1455年? - 1521年8月27日 コンデ=シュル=レスコー(Condé-sur-l'Escaut))は、盛期ルネサンス時代のフランスの作曲家、声楽家。本名はジョスカン・ルブロアット(Jossequin Lebloitte )。

1450/55年頃、ゴサール・ルブロアット(通称ゴサール・デ・プレ。1466年(?)死亡)と、その妻ジャンヌとの間に生まれたと考えられている。ジョスカンの誕生地は、フランス、サン=カンタン近くだったらしいエノーであると思われる。ジョスカンの少年時代及び青年時代のことを示す文書はない。ジョスカンはサン=カンタンの少年聖歌隊員だったらしい。当時の作曲家・声楽家であるロイゼ・コンペールが、作曲家の名前を列挙した部分を含むモテット“Omnium bonorum plena”(あらゆる善きものに充ちたる)において“Josquin”と呼んでいる人物がジョスカン・デ・プレ本人であるならば、その名がアントワーヌ・ビュノワ、ヨハネス・オケゲム、ヨハンネス・ティンクトーリス、ヨハンネス・レジス、そしてギヨーム・デュファイと一緒に呼ばれていることから、ジョスカン・デ・プレは1474年以前、およそ1468年には既に同業者の間で高い評価を受けていたと思われる。

Josquin Des Prez: Miserere mei Deus

The Hilliard Ensemble

Painting by Petrus Christus: The Lamentation

Perhaps a native of the Vermandois region of Picardy, he was a singer at Milan Cathedral in 1459, remaining there until December 1472. By July 1474 he was one of the 'cantori di capella' in the chapel of Galeazzo Maria Sforza. Between 1476 and 1504 he passed into the service of Cardinal Ascanio Sforza, whom he probably accompanied in Rome in 1484. His name first appears among the papal chapel choir in 1486 and recurs sporadically; he had left the choir by 1501. In this Italian period Josquin reached artistic maturity.

He then went to France (he may also have done so while at the papal chapel) and probably served Louis XII's court. Although he may have had connections with the Ferrara court (through the Sforzas) in the 1480s and 1490s, no formal relationship with the court is known before 1503 when, for a year, he was maestro di cappella there and the highest-paid singer in the chapel's history. There he probably wrote primarily masses and motets. An outbreak of plague in 1503 forced the court to leave Ferrara (Josquin's place was taken by Obrecht, who fell victim in 1505). He was in the north again, at Notre Dame at Condé, in 1504; he may have been connected with Margaret of Austria's court, 1508-11. He died in 1521. Several portraits survive, one attributed to Leonardo da Vinci.

Josquin's works gradually became known throughout western Europe and were regarded as models by many composers and theorists. Petrucci's three books of his masses (1502-14) reflect contemporary esteem, as does Attaingnant's collection of his chansons (1550). Several laments were written on his death (including Gombert's elegy Musae Jovis), and as late as 1554 Jacquet of Mantua paid him tribute in a motet. He was praised by 16th-century literary figures (including Castiglione and Rabelais) and was Martin Luther's favourite composer.

Josquin was the greatest composer of the high Renaissance, the most varied in invention and the most profound in expression. Much of his music cannot be dated. Generally, however, his first period (up to circa 1485) is characterized by abstract, melismatic counterpoint in the manner of Ockeghem and by tenuous relationships between words and music. The middle period (to circa 1505) saw the development and perfection of the technique of pervasive imitation based on word-generated motifs. This style has been seen as a synthesis of two traditions: the northem polyphony of Dufay, Busnois and Ockeghem, in which he presumably had his earliest training, and the more chordal, harmonically orientated practice of Italy. In the final period the relationship between word and note becomes even closer and there is increasing emphasis on declamation and rhetorical expression within a style of the utmost economy.

His many motets span all three periods. One of the earliest, the four-part Victimae paschali laudes (1502), exemplifies his early style, with its dense texture, lack of imitation, patches of stagnant rhythm and rudimentary treatment of dissonance. Greater maturity is shown in Planxit autem David, in which homophonic and freely imitative passages alternate, and in Absalon, fili mi, with its flexible combination of textures. His later motets, such as In principio erat verbum, combine motivic intensity and melodic succinctness with formal clarity; they are either freely composed, four-part settings of biblical texts, or large-scale cantus firmus pieces. Transparent textures and duet writing are common.

Josquin's 18 complete masses combine elements of cantus firmus, parody and paraphrase techniques. One of the earliest, L'ami Baudichon, is a cantus firmus mass on a simple dance formula; the simplicity of melody and rhythm and the clarity of harmony and texture recall the Burgundian style of the 1450s and 1460s. Fortuna desperata, on the other hand, is an early example of parody. Canonic writing and ostinato hgures are features. His last great masses, notably the Missa de beata virgine and the Missa 'Pange lingua' were preceded by works in which every resource is deployed with bravura.

Josquin's secular music comprises three settings of Italian texts and numerous chansons. One of the earliest, Cela sans plus, typifies his observance of the formes fixes and the influences of the Burgundian style of Busnois and Ockeghem. Later works, such as Mille regretz, are less canonic, the clear articulation of line and points of imitation achieved by a carefull balanced hierarchy of cadences. Some, like Si j'ay perdu mon ami, look forward to the popular 'Parisian' chanson of Janequin.

Baroque

グエルチーノ(Guercino)

ことジョヴァンニ・フランチェスコ・バルビエーリ

(Giovanni Francesco Barbieri, 1591年2月8日 - 1666年12月9日)

バロック期のイタリアの画家。エミリアの出身で、ローマ、ボローニャで活動した。グエルチーノという言葉は「やぶにらみ」という意味で、彼が斜視だったことからつけられたあだ名である。グエルチーノは、とくにその超一流のスケッチで注目に値する。グエルチーノは、ボローニャとフェラーラの間に位置するチェントという村で生まれた。17歳になった時には、ボローニャ派の画家ベネデット・ジェンナーリ(en:Benedetto Gennari)と仲間になっていた。1615年にはボローニャに住んでいて、そこでグエルチーノの絵は、年上のルドヴィコ・カラッチの賞賛を得ていた。グエルチーノは2つの巨大な絵をカンヴァスに描いた。『ペリシテ人たちに連行されるサムソン』(1619年)と、『カラスに食事を奪われるエリヤ』(1620年)である。その絵の中には自然主義画家カラヴァッジオ風のスタイルが見られる。

グエルチーノの初期のスタイルはチェントのアンニーバレ・カラッチの影響を受けている。それが後期の作品となると、彼と同時代の巨匠グイド・レーニの作風に接近し、より明るく明瞭な絵を描くようになってゆく。ちなみに、生前グエルチーノは大変高い評価を受けていた。

グエルチーノは絵を仕上げるのが異常なくらい早かったという。教会のために描いた巨大な祭壇画の数も106点はあり、それ以外の絵の合計もおよそ144点あった。1626年にはピアチェンツァ大聖堂にも複数のフレスコ画を描きはじめた。グエルチーノは1666年に亡くなるまで、絵を描き、教え続け、相当な財を成したといわれている。

チェントと同じエミリア州にある、フェラーラに生まれる。地元フェラーラで、有名な作曲家でオルガニストのルッツァスコ・ルッツァスキに学ぶ。当時フェラーラに滞在中のジェズアルドにも影響されたかもしれない。庇護者エンツォ・ベンティヴォーリョの援助で、1607年春に、ローマのサンタ・マリア・イン・トラステヴェーレ教会のオルガニストの座に就く。同年、フランドルのローマ教皇庁大使に任命されたベンティヴォーリョに同伴してブリュッセルに旅行し、1608年にローマに戻ってサン・ピエトロ大聖堂のオルガニストに就任した。1628年から1634年までフィレンツェのメディチ家宮廷オルガニストも務める。

フレスコバルディの大多数の作品は、オルガンやチェンバロのために作曲され、トッカータ、カプリッチョ、ファンタジア、カンツォーナ、リチェルカーレ、舞曲、変奏曲などがある。

Le meravigliose e superbe dodici toccate per clavicembalo di Girolamo Frescobaldi (1583 - 1643) tratte dal celeberrimo "Primo Libro di Toccate e Partite d'Intavolatura di Cimbalo" (pubblicato da Nicolò Borboni a Roma nel 1615) nella pregevolissima e raffinatissima interpretazione della compianta Laura Alvini (1946 - 2005). Si tratta di una delle esecuzioni più belle ed eleganti che io abbia mai ascoltato di questa autentica pietra miliare barocca nella storia della musica per tastiera.

ヨハン・ゼバスティアン・バッハ(Johann Sebastian Bach 1685 - 1750)

18世紀のドイツで活躍した作曲家・音楽家。 バロック音楽の重要な作曲家の一人で、鍵盤楽器の演奏家としても高名であり、当時から即興演奏の大家として知られていた。バッハはバロック音楽の最後尾に位置する作曲家として,それまでの音楽を集大成したとも評価されるが、後世には、西洋音楽の基礎を構築した作曲家であり音楽の源流であるとも捉えられ、日本の音楽教育では「音楽の父」と称される。

バッハ一族は音楽家の家系で(バッハ家参照)数多くの音楽家を輩出したが、中でも、ヨハン・ゼバスティアン・バッハはその功績の大きさから、大バッハとも呼ばれている。J・S・バッハとも略記される。

1685年 アイゼナハの町楽師でありルター派の音楽家のバッハ家の一員であるヨハン・アンブロジウス・バッハの8人兄弟の末子として生まれた。アイゼナハ周辺にはバッハ一族80余名が生活しており、同姓同名の者もおり、そのことはバッハ史研究を難しくしているといわれている。

1700年 リューネブルクに移り、修道院付属学校の給費生となった。

1703年 ヴァイマルの宮廷楽団に就職した。ヴァイオリンを担当したが、ヨハン・エフラーの代役でオルガン演奏もこなした。同年、アルンシュタットの新教会に新しいオルガンが設置された。その試奏者に選ばれたバッハは優れた演奏を披露し、そのまま同教会のオルガニストに採用され、演奏の他に聖歌隊の指導も任された。

1705年 バッハは4週間の休暇を取り、リューベックに旅行した。アルンシュタットからリューベックまでの約400kmを徒歩で向かったといわれている。そして当地の聖マリア教会のオルガニストを務めるディートリヒ・ブクステフーデの演奏に学んだ。当時68歳と高齢だったブクステフーデもバッハの才能を買い、自分の娘マリア・マルグレータとの結婚を条件に後継者になるよう持ちかけた。聖マリア教会のオルガニストの地位は若いバッハにとって破格であったが、彼はブクステフーデの申し出を辞退した。マルグレータはバッハより10歳も年上の約30歳であり、2年前にもゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルとヨハン・マッテゾンが付帯条件を聞いて後任を辞退している。

1706年1月 バッハはアルンシュタットに戻った。4週間の休暇に対し3か月以上も留守にし、オルガン演奏の代役は従弟のヨハン・エルンスト・バッハに頼んでいたが、聖職会議は彼を叱責した。会議はさらに、ブクステフーデから受けた影響であろう「耳慣れない」音を演奏時に出すことや、聖歌隊に対する指導の不備を糾弾。その後11月にはまた聖職会議に呼ばれ、合唱隊の中に見知らぬ娘を入れて歌わせたということも非難された。この娘は後に最初の妻となる遠戚でひとつ歳上のマリア・バルバラであったとも考えられる。バッハは教会の上層にあるオルガン演奏席にも見知らぬ娘を招き入れて演奏したり、聖歌隊の音楽としては不適切な、当時としては前衛的な作品を作曲して演奏したりしたことも教会からの評価を下げた。

1706年12月 ミュールハウゼンのオルガン奏者ヨハン・ゲオルク・アーレが亡くなり、後任の募集が行われ、応募し合格した。1707年6月に移り住んだバッハは、ミュールハウゼンの聖ブラジウス教会オルガニストに招かれた。その報酬はアルンシュタット時代とさほど変わらないが、いくぶんか条件は良かった。

同年 マリア・バルバラと結婚。2人の間に生まれた7人の子供のうち、フリーデマンとエマヌエルは高名な音楽家になった。バッハの生活は決して楽なものではなく、常に良い条件の職場を探し求めていた。生活の足しにするために、短い曲を作曲してはそれを1曲3ターラー程度で売るという事もしていた。

1708年 再びヴァイマルに移ってザクセン=ヴァイマル公国の宮廷オルガニストとなった。多くのオルガン曲はこの時期の作品である。

1713年 ハレのオルガニストに応募し採用されたものの、ザクセン=ヴァイマル公が大幅な昇給と昇進を提示して慰留されたことで、ヴァイマルにとどまることとなった。

1714年 楽師長に昇進、一月に一曲のカンタータを作曲、上演した。

1717年 アンハルト=ケーテン侯国宮廷楽長として招聘され、ヴァイマルを離れることとなった。

当時のアンハルト=ケーテン侯国は音楽に理解のあるアンハルト=ケーテン侯レオポルトの統治下にあり、恵まれた環境の中で、数多くの世俗音楽の名作を作曲した。これにはアンハルト=ケーテン侯国がカルヴァン派を信奉していたため、教会音楽を作る必要がなかったことも関係している。

1719年5月 ハレに帰郷し家族とともに過していたヘンデルに、そこから4マイル離れたケーテンにいたバッハが会いに訪れたが、到着した日にはヘンデルが出発した後であったため会うことができなかった。1720年 領主レオポルト侯に随行した2ヶ月間の旅行中に妻が急死する不幸に見舞われた。バッハが帰郷したときは妻はもう埋葬された後であった。

翌年 宮廷歌手のアンナ・マクダレーナ・ヴィルケと再婚した。彼女は有能な音楽家であったと見られており、夫の仕事を助け、作品の写譜などもしているだけでなく、バッハの作品とされていた曲のいくつかは彼女の作曲であることが確実視されている。有名な『アンナ・マクダレーナ・バッハのための音楽帳』は彼女のためにバッハが贈った楽譜帳で、バッハの家庭で演奏されたと思われる曲が折々に書き込まれている。アンナ・マクダレーナとの間に生まれた13人の子どものうち、多くは幼いうちに世を去っている。しかし末子クリスティアンは兄弟の中では音楽家として最も社会的に成功し、イングランド王妃専属の音楽家となった他、モーツァルトに大きな影響を与えた。彼らの他にも、バッハには成人した4人の息子がいるが、みな音楽家として活動した。

1723年 ライプツィヒの聖トーマス教会のカントル「トーマスカントル」に就任した。カントルの選考会ではバッハは第5番目の候補とされたが、1-4番目に選ばれた候補者4人ともが様々な理由によって辞退ないし就任することができず、バッハにカントルの仕事が回ってきた。バッハにライプツィヒ市の音楽監督にもなり、教会音楽を中心とした幅広い創作活動を続けた。ルター派の音楽家として活動していたが、王のカトリックへの宗旨変えに応じ、宮廷作曲家の職を求めカトリックのミサ曲も作曲した。

1729年 ハレ滞在中のヘンデルに長男フリーデマンを派遣。ヘンデルのライプツィヒ招待を申し出たが断られた。結局、バッハはヘンデルとの面会を強く望んでいたものの、ヘンデルとの面会は生涯実現することはなかった。

当時のヨーロッパにおいては、ヘンデルはバッハよりもはるかに有名であり、バッハはヘンデルの名声を強く意識していたが、ヘンデルの方はバッハをあまり意識していなかったといわれている。ただし、ゲオルク・フィリップ・テレマンやヨハン・マッテゾン、クリストフ・グラウプナーなど、バッハとヘンデルの両名と交流のあった作曲家は何名か存在している。

1736年 ザクセンの宮廷作曲家に任命された。

1747年 エマヌエルが仕えていたベルリンのフリードリヒ大王の宮廷を訪問、これは『音楽の捧げもの』が生まれるきっかけになった。

1749年5月末、バッハは脳卒中で倒れた。聖トーマス教会の楽長という高い地位を妬む者たちが働きかけ、市参事会は後任にゴットロープ・ハラーを任命したが、バッハは一時回復したため、ハラーの仕事はお預けとなった。その後眼を患い、2度の手術を行ったが、後遺症、薬品投与などの治療はすでに高齢なバッハの体力を奪い、その後は病床に伏し、7月28日午後8時15分に65歳でこの世を去った。

生前のバッハは作曲家というよりもオルガンの演奏家・専門家として、また国際的に活躍したその息子たちの父親として知られる存在にすぎず、その曲は次世代の古典派からは古臭いものと見なされたこともあり、死後は急速に忘れ去られていった。それでも鍵盤楽器の曲を中心に息子たちやモーツァルト、ベートーヴェン、メンデルスゾーン、ショパン、シューマン、リストなどといった音楽家たちによって細々と、しかし確実に受け継がれ、1829年のメンデルスゾーンによるマタイ受難曲のベルリン公演をきっかけに一般にも高く再評価されるようになったのである。

Johann Sebastian Bach Goldberg Variations BWV 988,Pierre Hantai

ゴルトベルク変奏曲は、ヨハン・ゼバスティアン・バッハによるアリアとその変奏曲からなる2段の手鍵盤のチェンバロのための練習曲 (BWV 988)。全4巻からなる「クラヴィーア練習曲集」の第4巻であり、1742年に出版された。バッハ自身による表題は「2段鍵盤付きクラヴィチェンバロのためのアリアと種々の変奏」 (ドイツ語: Clavier Ubung bestehend in einer ARIA mit verschiedenen Veraenderungen vors Clavicimbal mit 2 Manualen) 。

「アリアと種々の変奏」と題されているが、バッハが音楽を手ほどきしたヨハン・ゴットリープ・ゴルトベルク(de:Johann Gottlieb Goldberg)が不眠症に悩むヘルマン・カール・フォン・カイザーリンク伯爵(de:Hermann Carl von Keyserlingk)のためにこの曲を演奏したという逸話から「ゴルトベルク変奏曲」の俗称で知られている。しかし演奏には高度な技術が必要で、当時ゴルトベルクは14歳の少年であったことなどから逸話については定かではない。

Rococo

語源

ロココとはロカイユ(rocaille)に由来する言葉である。ロカイユは岩の意味で、バロック時代の庭園に造られた洞窟(グロッタ)に見られる岩組のことであった。それが転じて、1730年代に流行していた、曲線を多用する繊細なインテリア装飾をロカイユ装飾(ロカイユ模様)と呼ぶようになった。ロカイユ装飾は、イタリアの貝殻装飾に由来すると考えられているが、植物の葉のような複雑な曲線を用いた特有のものである。

バロックとロココ

新古典主義の時代(18世紀末~)になると、前時代の装飾様式が退廃的であるとして蔑称的に使われたが、その後、時代一般の美術・文化の傾向を指す用語として、広く使われるようになった。ロココ様式(スタイル)、ロココ建築、ロココ趣味などと使う。豪壮・華麗なバロックに対して、優美・繊細なロココともいわれるが、両者の境界は必ずしも明確ではなく、ロココはバロックの一種と考える人もいる。

ロココの時代範囲

ルイ15世の愛妾で、才色兼備で知られたポンパドゥール夫人(1721年 - 1764年)を中心とする宮廷のサロン文化の最盛期にロココの華を見ることができる。ルイ15世の晩年の愛妾デュ・バリー夫人の時代でもロココ様式は維持されたものの、ルイ15世の孫ルイ16世(在位1774年 - 1792年)が即位する頃から、装飾を抑え直線と均衡を重んじるルイ16世様式(広義の新古典主義様式)に次第に取って代わられるようになる。しかし、ロココ的な美意識や雰囲気は、宮廷が実権を失う1789年のフランス革命まで継続したと見てよいであろう。

スウェーデンでは、1771年に即位したグスタフ3世の治世を「ロココの時代」と呼称されている。特に芸術や文化の面でロココの影響を受けて「グスタフ朝時代」と呼ばれる一時代を築いた(同時代のフランス文化の影響を受けて広義の新古典主義様式も見られた)。スウェーデンのロココ様式の時代は、1792年にグスタフ3世が暗殺されるまで継続した。

フランスでは、アカデミーのサロン(サロン・ド・パリとも呼ばれ1725年に第1回を開催)が定期的に開催されるようになり、美術品が広く鑑賞されるようになった。

アントワーヌ・ヴァトー、フランソワ・ブーシェ、ジャン・オノレ・フラゴナールなどの画家が知られている。それぞれヴァトーがロココ前期(1710-20年代)、ブーシェがロココ盛期(1730-50年代)、フラゴナールがロココ後期(1760-80年代)を代表する画家である。

ヴァトーが1717年にアカデミーに「シテール島への巡礼」を出品した際には「雅宴画(フェート・ギャラント)」の画家として承認された。なお1717年の「シテール島への巡礼」は現在ルーブル美術館にあり、それより数年後に描かれた別ヴァージョンはプロイセン国王フリードリヒ2世が1756年に購入して、ベルリンのシャルロッテンブルク宮殿に飾られている。

ヴァトー没後に「雅宴画」の画家として正式に認められた人物には他にジャン=バティスト・パテルやニコラ・ランクレがいる。優雅な男女が集い、恋の戯れや遊びに興じる「雅宴画」には、イタリア喜劇(コメディア・デラルテ)の配役(ジル、メズタン、アルルカン)も登場している。こうした演劇をモチーフにする絵画はヴァトーに先立つクロード・ジロによって先鞭がつけられたものである。

モーリス・カンタン・ド・ラ・トゥールが描いたポンパドゥール夫人(Madame de Pompadour)の肖像画が盛期ロココ時代の肖像画として有名である。なおこの肖像画が油彩ではなくパステルで描かれていることに注目できる。パステルの軽妙な色彩は多くの支持者を得、ラ・トゥールの好敵手とされたジャン・バティスタ・ペロノー、静物画で知られるジャン・シメオン・シャルダン、スイス生まれでトルコに赴いてその地の風俗を記録したジャン・エティエンヌ・リオタールもパステルで優作を残している。

サロンでの展示に対し美術批評がなされるようになったのもこの時代のことである。哲学者でもあるディドロはその批評で軽佻浮薄で官能的な刺激の強いブーシェやジャン=マルク・ナティエの作品を批判している。対して感傷的ではあるものの道徳的な教訓が強いグルーズの作品や、静物画や風俗画で活躍したシャルダンの質実な作品には好意的な評価を下している。

「女性の時代」とも呼ばれる18世紀のロココ時代には、1783年にはフランス王立アカデミーに二人の女性が入会を認められた。アデライド・ラビーユ=ギアールとエリザベート=ルイーズ・ヴィジェ=ルブランである。特にヴィジェ=ルブランは、王妃マリー・アントワネットの肖像画家としても知られ、そのよき理解者でもあった。宮廷の崩壊に立ち会ったという意味ではロココ最後の画家と言ってもよいだろう。

モーリス・カンタン・ド・ラ・トゥール( Maurice Quentin de La Tour 1704-1788)

18世紀に活躍した盛期ロココ様式を代表する肖像画家。パステルでの絵画表現に大きな可能性を見出し、独自的なパステル表現を確立。画家が生涯を掛けて探求したパステル独特の軽やかで速筆的な質感や、油彩手法とは異なる繊細で柔らかな表現、輝きを帯びた色彩を用いて制作された肖像画は、生を謳歌する人々を表現したロココ様式の精神性や表現手法と非常に相性が良く、当時の人々に多大な称賛を以って迎えられた。また描く対象の内面を反映させたかのような豊かで複雑な表情の描写も特筆に値するものである。

1704年、フランス北部エーヌ県の小都市(自治区)サン=カンタンに住んでいた中流階級の一族の息子のひとりとして生を受ける。

その後、1719-20年頃に若くしてパリへと旅立ち、1720年前後から(当時)フランス国内で大流行していたイタリアの女流パステル画家カッリエーラの作品に触れ、大きな衝撃を受ける。以後、独学でパステルの描写手法を研究し、貴族階級の人々や哲学者など知識人たちの肖像画を手がける。

これらは、いずれもラ・トゥールの自画像ですが、素顔のラ・トゥールから、ウィッグをつけたラ・トゥールまで、丹念に描いています。

じつは、この時代、フランスではウィッグが大流行でした。ウィッグそのものは、紀元前4000年とも6000年ともいわれていますが、ギリシャの自然主義の時代を除いて、ローマ時代まで位の高い社会ではウィッグをつけるのが常識とまでいわれていたようです。

ただ、キリスト教が広まるにつれてその習慣は廃れていったようです。なにしろ、宗教会議の決議で「人工の髪を用いるなどをする者には、破門を申し渡す」と定められたいうのですから、無理もないことでしょう。

その後、イングランド王のヘンリー1世自身の装着から始まり、13世紀末になると、フランスでウィッグ師という職業ができ、16世紀後半、アンリ2世の王妃カトリーヌ・ド・メディチとアンリ3世によって、ウィッグが流行するようになります。ウィッグが本格的に流行したのは、17世紀前半、フランスのルイ13世の時代からです。

しかし、一時的にではあるのですが、ルイ15世の愛妾、ポンパドゥール夫人のウィッグなしのスタイルが流行して自然の美しさを広めました。

ポンパドール夫人は、ウィッグより美装な帽子をアレンジして、自然な髪をより引き立てて見せたのです。

ラ・トゥール画 (Albert Besnard catalogue critique par Georges Wiltenstein:1928)

その後、流行を取り戻すも、1789年、フランス革命をきっかけに、華美なウィッグの風習は廃れていったのです。

*******

1746年 パステル肖像画家として王立絵画・彫刻アカデミーの会員となる。その後も代表作となる『ポンパドゥール夫人の肖像』を始めとし、名だたる上流階級の人々の肖像画を手がけ画家として確固たる地位と圧倒的な人気を得るものの、年を重ねるごとに精神を病んでしまい、晩年期頃には完成した作品へさらに手を加え作品を台無しにしてしまうなど奇行が目立つようになる。

1788年 パリで死去。気難しく短気な性格と伝えられたモーリス・カンタン・ド・ラ・トゥールではあったが、画家の手がけたパステルによる数多くの肖像画は、現在もロココ様式を代表する絵画作品として広く認知されている。

ポンパドゥール夫人の肖像(マダム・ド・ポンパドゥール)

(Portrait de Mme Pompadour) 1755年

175×128cm | パステル・紙 | ルーヴル美術館素描室

パステル画家モーリス・カンタン・ド・ラ・トゥールが手がけたロココ様式随一となる肖像画の傑作『ポンパドゥール夫人の肖像(マダム・ド・ポンパドゥール)』。

本作は当時のフランス国王ルイ15世の公妾(公式の愛妾)であり、ロココ様式や文化の形成に多大な影響を与えた≪ポンパドゥール侯爵夫人≫が35歳の頃の肖像画で、侯爵夫人の弟マリニー候から依頼され制作された作品ある。

ポンパドゥール侯爵夫人は平民階級出身ながら、その美貌と幼少期から受けてきた教育・教養の高さから、当時のフランス国王ルイ15世の公妾(公式の愛妾)の地位と、それによる絶大な権力を得るに至るまで登りつめた女性で、同時期を代表する画家フランソワ・ブーシェなど数多くの画家がポンパドゥール侯爵夫人の肖像画を制作しているが、本作はその最も代表的な作品と位置付けられており、画家自身もパステル画が油彩画に劣らないことを示す目的で本作を手がけたとの記述も残されている。

画面中央にやや斜めに首を傾げるポンパドゥール侯爵夫人が描かれているが、その表情は憂いを帯びながらも凛とした意思と志の高さを感じさせる。この表情はポンパドゥール夫人が当時置かれていた状況(夫人は絶大な権力と政治的影響を有していた故に敵も多かった)への複雑な心情を反映したものであり、本作のような対象の人物の内面にまで迫った真実性に満ちた表情の描写こそ、ラ・トゥールの肖像表現中核のひとつであり、観る者に強い印象を残すのである。

さらにパステル独特の軽快な質感による輝きを帯びたドレスの表現や装飾品・家具の描写も特に注目すべき点のひとつである。またポンパドゥール侯爵夫人が手にする楽譜や画面左側(夫人の座る椅子の奥)に配される楽器は音楽を、画面右側の豪華な机の上に描かれる地球儀や『法の精神』第三巻、『百科全書』第四巻など当時の最先端の知識を詰め込んだ書物は学問、高い教養を、その下の(おそらくは夫人が描いたと思われる)デッサンは芸術を意味しており、ポンパドゥール侯爵夫人の当時の文化に対する高い関心と貢献を表している。

ドゥニ・ディドロ(Denis Diderot 1713-1784)

学派:啓蒙主義、百科全書派、理神論から無神論へ転向

研究分野:自然哲学、美学、科学、文学、美術、芸術

主な概念:唯物論的一元論、身体、「美」の諸観念

思想的には、初期の理神論から唯物論、無神論に進んでいる。『盲人に関する手紙(盲人書簡)』(1749年刊)の唯物論的な主張のため投獄されたこともある。

英語に堪能で、ル・ブルトン書店がイギリスで刊行し成功したチェンバースの百科事典のフランス語版を依頼されたことが、18世紀を代表する出版物『百科全書』の編纂・刊行につながった。事業としての『百科全書』が狙っていた主要な対象は新興のブルジョワ階級であり、その中心は当時の先端の技術や科学思想を紹介した項目だが、それらにまじえながら、社会・宗教・哲学等の批判を行ったため、『百科全書』を刊行すること自体が宗教界や特権階級から危険視された。ディドロは、たびたびの出版弾圧、執筆者の離散を跳ね返し、『百科全書』(1751年-1772年)の完結という大事業を成し遂げた(『百科全書』はフランス革命(1789-1794年)を思想的に準備したともいわれる)。

1751年 プロイセン科学アカデミーの外国会員となる。ロシアの女帝エカテリーナ2世と個人的に交流した。

1765年 娘の結婚資金を確保するため、ディドロは蔵書をエカテリーナ2世に売り渡したが、その契約は、ディドロの生存中はそれら蔵書を手元において自由に利用できるという条件付きであり、実際にはエカテリーナからの資金援助という性格をもつ。そうした援助にむくいるため、『百科全書』完結後の1773年、ロシアを訪問した。パリ第7大学にその名が残る。

美学

ディドロは1752年に刊行された百科全書第二巻のなかに収録された項目「美」を執筆した。そこでの彼のテーマは美の根拠についてである。

彼はこの根拠を求めるために、美を定義するのに必要な性質は何かを探る。彼はまず、秩序、関係、釣り合い、配列、対称、適合、不適合がどのような美の中にも見つけることができるとする。それはそれらの概念が存在、数、横、高さ、およびその他異議をさしはさむ余地のない諸観念と同じ起源から生じるからである。

しかし、より一般的に、美しいと名づけるすべての存在に共通な性質のうち、美という言葉を記号にしうるものは何だろうかと、疑問を投げかける。それは、美がそれによって始まり、増大し、無限に変化し、減少し、消滅する性質だという。そして、これらの結果を引き起こしうるのは、関係の観念をおいてほかにないという。ここで彼は美の流動性や多様性を示唆している。例えば、美しい人の体重が5キロ増え、その人の顔に脂肪が溜まり、若干ふくれっ面になると、その人の顔は怒りを想起させ、既に美しい人ではなくなるかもしれない、という流動的な側面が美にはある。

また、彼は美の多様性についての証拠として、雷雨、暴風雨、天地創造以前の混沌の絵を挙げて、ある種の存在は秩序や対称の明白な外観とすら無縁だと述べている。したがって、これらの存在のすべてが一致するただひとつの共通な性質は、関係の観念であるという。美の多様性においては、上で示した「美しい人」がたとえふくれっ面になったとしても、それは怒りではなく健康を想起させ、その人はさらに美しくなるかもしれないということがいえる。

美しいという語をつくりださせたのは、関係の知覚であり、その関係と人物の精神との多様性に応じて、きれい、美しい、魅惑的な、偉大な、崇高な、神聖な、その他、肉体と精神とにかかわる無数の語がつくられた。これらが美のニュアンスである。

さらに、関係の観念であるところの美が往々にして感情の問題にされてしまうことに触れて、こう述べている。「確定しにくいけれども認めやすく、そしてその知覚に快感がともなうために、美は理性よりもむしろ感情の問題だと憶測されたのである。ごく小さな子供の頃から、ある原理がわれわれに知られていて、その原理が習慣的に、外部の事物に対して、気軽に、すみやかに適用されるような場合には、いつも必ず、われわれは感情によって判断を下していると思うだろう」。

美に対する意見の相違のことごとくは、自然の所産と芸術作品における、知覚された関係の多様性の結果として生じる。それならば一体、自然のうちで、その美しさに関して人々が完全に意見の一致をみるのはなんであろうか。この問いに対して彼はこう答えている。「同一対象のなかにまったく同じ関係を知覚し、それと同じ程度に美しいと判断する人は、恐らくこの地上に二人といないだろう。だが、いかなる種類の関係も感じたことのない人が一人でもいるとすれば、彼は完全なばか者だろう」。

美術批評

グリムの『文藝通信』に断続的に掲載されたサロンの批評(「サロン評」)によって近代的美術批評の祖ともされる。その批評論は『絵画論』(Essai sur la peinture, 1766年刊)に結実した。

ディドロの美術論はディドロの『絵画論』とその他美術に関する著作を加えた『絵画について』に詳述。

ディドロの時代は近代的な芸術概念の確立期に重なっていた。近代的な芸術概念とは、文学と造形美術(絵画、彫刻、建築)と音楽をひとまとまりのものとしてくくる考えのことである。近代的な芸術概念の核心は、絵画や彫刻を「頭の仕事」として格上げすることにあった。

ディドロと美術との関係が顕著に表れるのは、サロン展の批評を書き始めたころである。1759年を皮きりに、1781年まで9年分(59、61、63、65、67、69、71、75、81年)を書いている。サロン評が公表されたのは『文藝通信』というミニコミ誌だった。これを刊行していたのは、グリム(1723年-1807年)というパリ在住のドイツ人で、パリに定住して4年目の1753年から、或る人物のやっていたこの事業を引き継いだ。

ディドロの主要な著作のうち、サロン評と『絵画論』、更に『ダランベールの夢』と『ブガンヴィル航海記補遺』などが『文藝通信』に公表された。しかし、読者は極めて限られていて、最大でも15人ほどだった。ディドロは『絵画論』の刊行を『1765年のサロン』の末尾で予告して、1766年の『文藝通信』でそれは公表された。

『絵画論』は哲学的な絵画論であることを以て特徴としていた。彼は詩などを論じるために使われた修辞学的概念を切り捨て、絵画を純粋に絵画として論じた。

『絵画論』の最終章で彼はもう一度、項目「美」の主題だった美の根拠について論じている。彼は問う。「だが、もしも趣味が気まぐれなものであり、美については永遠の、不変の規則など存在しないのであれば、これらすべての原理にいかなる意味があるのか」。彼は美を真や善と結びつけることによって、この問題を解決しようとする。彼はいう。「真、善、美は密接に結びあっている。最初の二つの質に何か稀で目覚ましい状況を加えてみたまえ。真は美となろう、善は美となるだろう」。彼によれば趣味とは、「経験を重ねることによって、真や善がそれを美しくする状況ぐるみで容易に捉えられるようになり、それにすぐにそして強く感銘を受けるようになる、そのようにして身についた能力」と。

彼は絵画を美しくするためには、その対象である自然の構造もしくは秘密につうじることが不可欠であると考えた。そこで、彼の絵画論の課題は、自ずから自然法則をよく知るという課題と重なりあった。この美と自然法則の照応は『絵画論』最終章の主題に直結している。そこで美は真と善に基礎づけられるが、ここで言う「自然法則」は真であるとともに善(特に有用性)の基盤となるものである。そして、この問題意識が、ディドロの美学的思索の展開においてひとつの中心的な主題をなしているといわれている。

著作

フランス本国では、全集は没後の1798年に刊行されている。

『百科全書』に寄稿した項目より、

「アグヌス・スキティクス」(スキティア仔羊草)

「折衷主義」(エクレクティスム)

「百科全書」

「ホッブズ哲学」

「人間」

「マールブランシュ哲学」

「マニ教」

「哲学者」

「ピュロン哲学」(懐疑哲学)

「スピノザ哲学」

「エルヴェシウス『人間論』の反駁」

「生理学要綱」

ジャン・ル・ロン・ダランベール (Jean Le Rond d'Alembert 1717年11月16日 - 1783年10月29日)

Royal Standard of the King of France.svg フランス王国

時代 18世紀の哲学 西洋哲学

学派 百科全書派 啓蒙思想

研究分野 自然哲学 数学 物理学 流体力学

人物

1743年に『動力学論』を刊行し、全ヨーロッパで脚光を浴びる。次いで「流体の釣り合いと運動論」「風の一般的原因に関する研究」などの物理学的研究を次々に発表した。その研究はパリ社交界でも注目され、科学関係者だけでなくディドロ、ルソー、コンディヤックらの哲学者と知り合い、関心分野を広げた。その知名度と関心の広さを見込まれ、ディドロとともに『百科全書』の責任編集者となり、その刊行(1751年)にあたっては序論を執筆した。

『百科全書』には、他に「力学」「原因」「加速的」など150の項目を執筆、それらをとおし「力学は単なる実験科学ではなく、混合応用数学の第一部門である」との説を主張した。ダランベール力学の大きな功績は、ニュートン力学を肯定しながらも、そのなかにみられた神の影響を払拭した点にある。また「動力学」の項目では「ダランベールの原理」を明らかにしている。

1757年ヴォルテールを訪問し親交を結んだ。またこの年『百科全書』に執筆した「ジュネーヴ」の項がルソーらの反論を呼んだ。この事件に追い打ちをかけるように、王権からの『百科全書』刊行に対する圧力が強まるなかで、1759年には責任編集者を退いた。その後1761年に『数学小論集』の刊行を開始し、1780年に完結させた。ただし1760年代以降のダランベールは、関心が哲学や文学に向かったことや健康状態が悪化したことなどのため、執筆活動は衰えている。1768年にパリに出てきたラプラスの才能を認めパリの王立軍学校の数学教授職に就く助けをした。

著作(日本語訳)

百科全書序説(竹内良知訳)世界大思想全集 河出書房、1959

百科全書序論(佐々木康之訳)世界の名著 中央公論社、1970

百科全書 序論および代表項目 ディドロ, ダランベール編 桑原武夫訳編 1974.3 岩波文庫

関連文献

ジャン・ジャック・ルソー『演劇について ダランベールへの手紙』今野一雄訳、岩波文庫、1979年。

ディドロ『ダランベールの夢』新村猛訳 岩波文庫、1958年。

脚注

確率の哲学的試論, 解説 p.208.

参考文献

ラプラス 『確率の哲学的試論』 内井惣七訳、岩波書店〈岩波文庫〉1997年。

アカデミー・フランセーズ 席次25 第6代:1754年 - 1783年

後任:マリー=ガブリエル=フローラン=オギュスト・ド・ショワズール=グフィエ

18世紀の数学者・18世紀フランスの哲学者・フランスの数学者・フランスの物理学者辞典編纂者

フランス科学アカデミー会員・王立協会フェローアカデミー・フランセーズ会員

Baroque and Rococo in Music

In the theory of Baroque much still remains to be explained. Understood in a certain way, Rococo music has completely disappeared. The relation between Baroque music and the Counter-Reformation remains uncertain. Finally, the role of the audience has not been sufficiently investigated. We should study in detail the relation between music and social life. First of all, we have to confront the delimitation of artistic movements with the periodization of history. In the course of history we can distinguish the "organic" periods from the "critical" ones (or, to put it more clearly, the periods of the constitution of institutions and norms from the periods of contradictions), which are mixed with the "classical" periods and the late periods (Spätzeit) in mediaeval art. After the year 1600 there are still periods of constitution. They are less "organic", but yet have some features of integration. One of those periods belongs to the last feudal epoch, characterized by the suppression of freedom for non-feudal strata and established in some countries which had no remarkable transoceanic trade. If the development of such countries brought a strengthening of a sovereign's power, to the period of constitution should be added two additional periods: the middle period (bureaucratic centralism, classicism) and the period of transition. If there was no centralism, there were no additional periods either. In that case, the period of the deep decadence of feudalism (Rococo) immediately followed the period of constitution. Thus, the times favourable for the development of Baroque were from 1610 to 1660, but Rococo began in 1715 (the Regency). Similarly, Baroque in Austria extends over the period 1650-1740, but it was only in 1780 that Rococo triumphed. On the contrary, the end of Baroque in Italy and in Western Germany opened the door to Rococo as early as 1730. Baroque brought together Church tendencies and feudal reaction, but it did not resolve the antithesis of homophony - polyphony, a legacy of the High Renaissance (Spätrenaissance). The middle period, characterized by the reform of the opera (Lully, Gluck), did not make any progress in this matter. It was during the Rococo period that instrumental style changed into homophony. This change occurred first of all in music for harpsichord (François Couperin, Alberti), and later in the trio and the symphony (J. V. Stamitz). Joseph Haydn developed polyphony in his quartets and symphonies until the period 1770-1780. In his sonatas he accepted the homophonic style but he tended towards the monothematic. Sonata form with a thematic contrast originated from the Rococo phase. The concept of classicism should be revised.

ジャン=バティスト・リュリ(Jean-Baptiste Lully 1632- 1687)

フランス盛期バロック音楽の作曲家。ルイ14世の宮廷楽長および寵臣として、フランス貴族社会で権勢をほしいままにした。元はジョヴァンニ・バッティスタ・ルッリ(Giovanni Battista Lulli)という名でイタリア人だったが、1661年にフランス国籍を取得した。

フィレンツェの粉挽き職人の家庭に生まれ、音楽の専門教育を含めて、ほとんど正規の教育は受けていなかったが、ギターやヴァイオリンなどの演奏を自ら習い覚えた。1646年にギーズ公の公子ロジェに見出されてフランスへと連れられ、ロジェの異父姉の娘アンヌ・マリー・ルイーズ・ドルレアン(グランド・マドモワゼル)のもとで下男として奉公する。のちにグランド・マドモワゼルから、その才能を認められて正式な音楽教育を受け、加えてニコラ・メトリュからは音楽理論も学ぶ。

その後1652年末から1653年初頭にかけて、『王の夜のバレ』 (Ballet royal de la Nuit) に出演すると、ルイ14世が彼の事を大層気に入り、やがて国王付き器楽曲作曲家に任命され、更に作曲家・踊り手として王に仕えるようになる。宮廷の弦楽合奏団「フランス王の24のヴィオロン」 (Les Vingt-quatre Violons du Roi、「大楽団」 Grande Bande とも呼ばれる)に参加し、また踊り手としても頭角を現して王と同じ場面で踊るようになるなど、この関係を通して王との親密な関係を築き上げていく。当時は、1つの大きな作品を複数の作曲家で兼担することが通常で、作曲家たちは演奏家としても「24のヴィオロン」に参加していたが、リュリはこの制御しがたい楽団を嫌い、王の勅許により自前の楽団「プティ・ヴィオロン」 (Petits Violons) を結成する。1656年の仮面舞踏会 "la galanterie du temps" では、全ての楽曲を彼が作曲した。

1650年代から1660年代にかけて、リュリは王のために多くのバレ音楽を作曲し、王と共に踊り手としても舞台に出演して、深い寵愛を受けた。1661年にルイ14世が親政を開始すると、彼は王の宮廷音楽監督 (surintendant de la musique de la chambre du roi) に任命され、これを受けて同年12月リュリはフランスに帰化する。1662年には、同僚のミシェル・ランベールの娘マドレーヌと結婚し、立て続けに6児(10児とも)をもうけた。1662年のリュリの婚約時には、王自らその契約書に署名するほどであった。

1660年および62年(ルイ14世の結婚の祝祭) イタリアからピエトロ・フランチェスコ・カヴァッリが訪れオペラを作曲・上演すると、フランスの音楽界は大きく影響を受ける。リュリはカヴァッリの『セルセ』(Xerse、1660年)、『恋するヘラクレス』(Ercole amante、1662年)の上演には付随のバレエ音楽を何曲か作曲しているが、この頃から様々な新しいジャンルの音楽にも手を広げていく。1664年からはモリエールの台本による「コメディ=バレ」(舞踊喜劇)のための楽曲で大きな成功を収める。「二人のバティスト」と呼ばれた彼らの代表作には、『無理強いの結婚』(1664年)、『町人貴族』(1670年)などがあり、モリエールとリュリ本人の出演により王室の劇場にて上演された。更に聖堂付作曲家の地位は得られなかったものの、宗教曲も多数作曲し、広く人気を博した。

1670年ごろからパレ・ロワイヤルにおける興行収入のリュリへの未払い問題などを巡って、リュリとモリエールとの仲は険悪になっていく。また、リュリが成功しないと考えていたフランス語のオペラが、ピエール・ペラン(台本)とロベール・カンベール(作曲)によって成功すると、リュリは歌劇という新しいジャンルの可能性に目を向け直した。折しもルイ14世は1670年を最後に一切踊らなくなり、バレエへの関心は年を重ねると共に次第に薄れていった。

1672年 リュリはペランから王立音楽アカデミー(いわゆるオペラ座)の上演権を買い取った。リュリのこうした行為には反発も多く、また費用が莫大であるにも関わらず、王室の支援の対象ではなかった歌劇の上演には障害が多かったが、建築家カルロ・ヴィガラニ(Carlo Vigarani)と提携して自前の劇場を設立し、歌劇の上演にも熱心に取り組んだ。

1673年初演の音楽悲劇『カドミュスとエルミオーヌ』は大成功を収め、王自ら観劇に訪れるほどであった。

1673年 モリエールが没すると、リュリはパレ・ロワイヤルの使用権を獲得し、他の劇団に対して踊り手の出演を禁じ、人声2声とヴァイオリン6本に制限するなどして、大規模作品の上演を独占していく。こういった強引な手法に対しては批判や暴漢による襲撃なども加えられたが、リュリの作品に満足した王により、以後の作品の初演は宮廷で行うこととなり、また王室からの財政支援も受けて、リュリは順調にトラジェディ・リリック(叙情悲劇)などと題された歌劇の作曲を進め、サン=ジェルマン=アン=レーやフォンテーヌブローの王城で初演を重ねる。

ルイ14世のリュリへの寵愛は一向に衰えることがなく、そればかりか王太子の寵をも得るようになる。王はリュリを数少ない親友の一人と感じていたし、また宮廷生活の娯楽にリュリの存在が欠かせないと感じていた。

1677年 リュリの長男の洗礼式では王自らが代父となり、王の名をその子に授けた。

1681年 『町人貴族』再演でのリュリの演技が爆笑を誘い、これを期に彼はルイ14世の秘書官 ( conseiller secrétaire du roi) に任命される。これに伴い授爵も受け、これ以降はド・リュリ閣下("Monsieur de Lully")と名乗るようになった。更にリュリは興行主としての才能も発揮し、パレ・ロワイヤルでは立ち見を格安にする一方で高価な指定席も備え、また王から得た特権を元に台本や印刷譜の販売事業などからも莫大な印税を得た。パリだけでなく王土各地での公演を認可する権利を得て名声を高める一方で、それまで不仲であったジャン・ド・ラ・フォンテーヌやラシーヌからは台本を入手して作曲も行った。

1685年 王の小姓のブリュネとの男色関係が王の耳に入ることになる。このころルイ14世はマントノン侯爵夫人の影響や外交上の理由などから宗教道徳を重視するようになっており、リュリはこの男色関係により王の不興を買ってしまう。

1686年 『アルミード』は宮廷での上演は行われず、パレ・ロワイヤルからの立ち退きも求められることになった。それでも王太子の寵は変わらず、リュリは王太子のための作品をいくつか作曲したが、結局、往年のルイ14世からの寵愛がもどることはなかった。

1687年1月8日 リュリはルイ14世の病気快癒を祝して『テ・デウム』を指揮した。当時の習慣に従って、長くて重い杖を指揮棒として使い、それで床を打ってリズムをとっていたのだが、誤って足を勢いよく強打し、傷口には大きな膿瘍が出来た。やがてそこから酷い壊疽を起こして、3月22日に急死した。

最後のオペラ『アシールとポリュクセーヌ』は未完成のまま残された。臨終の床で「いざ死すべし、なんじ罪びとよ Bisogna morire, peccatore 」と書き残したと言い伝えられている。

バロック音楽中期(1650年~1700年)にあり、通奏低音が曲の推進力となる典型的なバロック様式の音楽を構築し、その後のフランスのバロック音楽に深く影響を残した。

リュリの音楽は、速い楽章の快活さや、悲しげな楽章における情緒性を兼ね備え、幅広い表現でも名高い。特にコメディ・バレやトラジェディ・リリックのクライマックスで多用されるパッサカーユやシャコンヌは人気があり、例えば『アルミード』のパッサカーユにはジャン=アンリ・ダングルベールの編曲なども残されている。宗教曲の分野でも、たとえば宰相セキエ(Sequier)の葬送音楽『われを憐れみたまえ』(Miserere)は称賛を受けた。

リュリの影響力は、宮廷舞曲そのものの様式にも急激な革命をもたらした。それまで支配的だった緩やかで荘重な動きに代わって、急速な動きの舞曲をリュリが採り入れたからである。リュートやクラヴサンを始めとする器楽曲の発展も重なり、ブレ、ガヴォット、ジーグ、パスピエ、メヌエット、サラバンド、シャコンヌなど新しい舞曲が流行する一方で、中世からルネサンスを経て受け継がれてきたいくつかの舞曲は流行おくれとなって廃れ、生き残ったものも、例えばアルマンドは2拍子から4拍子にかわるなど、前世紀とは性格的な違いを示すようになった。

リュリは管弦楽曲の作曲にも重大な変革を引き起こし、いくつかの新しい楽器をオーケストラに採り入れている。弦楽器の弱音器使用の指示を楽譜に書きこんだのも、一説ではリュリが最初とされる。フランス風序曲の構成(壮麗な2拍子の行進曲調の導入部と、より対位法的な、普通は3拍子の主部との組み合わせ)は、リュリによって確立された。

Ouverture de "La Grotte de Versailles" (Harpsichord) - Jean-Baptiste Lully

ジャン=フィリップ・ラモー(Jean-Philippe Rameau 1683 - 1764)

フランス・バロック音楽の作曲家・音楽理論家。フランス語オペラの作曲家としてジャン=バティスト・リュリに取って代わったが、ジャン=ジャック・ルソーによって攻撃されることとなった。

父親がディジョン大聖堂のオルガニストだったので、幼児期からクラヴサン演奏に親しんでいた可能性がある。しかしながらもともとは法学を学んでおり、はじめ音楽と音楽研究は情熱の対象にすぎなかった。青年時代をイタリアやパリにすごした後、父親の足跡に続いてクレルモン大聖堂の教会オルガニストに就任した。その後パリ、ディジョン、リヨンなどでもオルガニストを務め、1723年よりパリに定住、財務官ラ・ププリニエール家の後援を得る。作曲の分野において名声を勝ち得るようになるのは、40代になってからだったが、1733年にクープランが他界するまでには、当時のフランス楽壇の指導的作曲家になっていたと言ってよい。その頃からラモーは専ら歌劇に没頭するようになる。

数々の歌劇でヴォルテールと共作し、とりわけ《ナヴァールの姫君La Princesse de Navarre 》によってラモーは「フランス王室作曲家」の称号を獲得した。その弟の長男ジャン=フランソワ・ラモーは、ディドロの小説『ラモーの甥』のモデルになっている。

根音や転回形といった概念を用いて機能和声法と調性を体系的に理論化した最初の音楽理論家としても有名。ハーモニーという語を和音や和声の意味で用いる習慣は、ラモーにさかのぼる。

Jean-Philippe Rameau Complete Cembalo Works,Scott Ross

フランソワ・クープラン(François Couperin 1668-1733)

多くの音楽家を輩出したクープラン家の中でも特に有名な人物であり、「大クープラン Couperin le Grand 」として知られる。日本では、特に断ることなくクープランという場合、ふつうはフランソワ・クープランのことを指している。

クープランは最初に父親から音楽教育を受け、1685年に、かつて伯父のルイ・クープランがついたポストであるサン=ジェルヴェ教会オルガニストに就任する。1693年にヴェルサイユ宮殿礼拝堂のオルガニストとなり、この頃から週ごとにルイ14世のために御前演奏を行なった。この演奏会(concerts)は、ヴァイオリンやヴィオール、オーボエ、ファゴット、クラヴサンのための室内楽であり、クープランの作曲したコンセール(Concerts)とは、合奏曲用に書かれた組曲にほかならない。ルイ14世の死後1717年には宮廷のシャンブルの音楽家に任命された。

クープランの作品の中で主要な位置を占める4巻のクラヴサン曲集は、230曲以上の小品がオルドルと称する組曲を構成しており、これらはアルマンドやクーラントといった組曲の代表的舞曲よりはむしろ、人名、風俗、自然、感情といった種類の優雅で象徴的な題名を持つ描写的な作品が多くを占めている。彼の有名な著書『クラヴサン奏法L'Art de toucher le clavecin 』(1717年出版)は、運指や打鍵、装飾などの鍵盤楽器演奏の実例を取り上げており、当時の演奏習慣に関する重要な資料ともなっている。

クープランはコレッリに敬意を示し、そのトリオ・ソナタ様式をフランス音楽に導入した。クープランの有名なトリオ・ソナタの大作は、《コレッリ賛(L'Apothéose de Corelli)》と題されている。イタリア様式とフランス様式の混合を試みた曲集に、クープランは「趣味の融合les Goûts réunis 」という副題を与えている。

ブラームスは、フランス音楽嫌いとして通っていたが、サン=サーンスとビゼーのほかに、クープランには例外的に興味を持っていた。

Francois Couperin I Book of Harpsichord Works,Olivier Baumont

Classique

薔薇の画家 ルドゥーテ の 植物画系譜

1784年、植物画家ヘラルド・ファン・スペンドンクに才能を見出され、技術を学び、植物学者シャルル=ルイ・レリチエ・ド・ブリュテルの著作「新種植物の記述」の挿絵を手がけたことから博物画(植物画)の世界に入りました。 ルドゥーテの植物画は絵の正確さから、園芸家などからも支持を集めたのです。 1789年、王妃の蒐集室付素 描画家、1793年、自然史博物館付植物画家、自然史博物館付図画講師を歴任しました。

ピエール=ジョゼフ・ルドゥーテ(1759-1840)

現在のベルギー南部サンチュベールに生まれ、フランス革命前夜から七月王政にわたるおよそ半世紀をパリで植物画家として活躍したピエール=ジョゼフ・ルドゥーテ(1759-1840)の代表作『バラ図譜』は、ボタニカル・アートの先駆です。大航海時代から続く世界的な博物学への関心の高まりを背景に18世紀から19世紀にかけて、ボタニカル・アートはその全盛期を迎えました。中でも19世紀初頭、バラ・ブームの火付け役となったナポレオン皇妃ジョゼフィーヌがマルメゾン城館の庭園で栽培した数々のバラを中心に、ルドゥーテが169点の彩色銅版画シリーズとして刊行した『バラ図譜』(1817~24年)はその最高峰とされるものです。科学的な正確さと鑑賞に堪えうる繊細優美なたたずまいを併せ持つこれらの作品群は、天才植物画家が科学と芸術のはざまに咲かせた大輪の花と言えるでしょう。生涯にわたり多くの植物図譜を手掛けたルドゥーテは、この『バラ図譜』によって、植物学者・植物愛好家以外にも多くのファンを獲得し、“バラのレンブラント”“花のラファエロ”と賞賛されるようになりました。

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン( Ludwig van Beethoven)(1770年12月16日- 1827年3月26日)

ドイツの作曲家。J.S.バッハ等と並んで音楽史上極めて重要な作曲家であり、日本では「楽聖」とも呼ばれる。その作品は古典派音楽の集大成かつロマン派音楽の先駆けとされている。

神聖ローマ帝国ケルン大司教領(現ドイツ領)のボンにおいて、父ヨハンと、宮廷料理人の娘である母マリア・マグダレーナ(ドイツ語版)の長男として生まれる。ベートーヴェン一家はボンのケルン選帝侯宮廷の歌手(後に楽長)であり、幼少のベートーヴェンも慕っていた祖父ルートヴィヒの支援により生計を立てていた。ベートーヴェンの父も宮廷歌手(テノール)であったが無類の酒好きであったため収入は途絶えがちで、1773年に祖父が亡くなると生活は困窮した。

1774年頃よりベートーヴェンは父からその才能を当てにされ、虐待とも言える苛烈を極める音楽のスパルタ教育を受けたことから、一時は音楽そのものに対して嫌悪感すら抱くようにまでなってしまった。1778年にはケルンでの演奏会に出演し、1782年11歳の時よりクリスティアン・ゴットロープ・ネーフェに師事した。

1787年、16歳のベートーヴェンはウィーンに旅し、かねてから憧れを抱いていたモーツァルトを訪問したが、最愛の母マリアの病状悪化の報を受けボンに戻った。母はまもなく死没し(肺結核)、母の死後は、アルコール依存症となり失職した父に代わり、仕事を掛け持ちして家計を支え、父や幼い兄弟たちの世話に追われる苦悩の日々を過ごした。

1792年7月、ロンドンからウィーンに戻る途中ボンに立ち寄ったハイドンに才能を認められ弟子入りを許可され、11月にはウィーンに移住し(12月に父死去)、まもなく、ピアノの即興演奏の名手(ヴィルトゥオーゾ)として名声を博した。

20歳代後半ごろより持病の難聴(原因については諸説あり、鉛中毒説が通説)が徐々に悪化、28歳の頃には最高度難聴者となる。音楽家として聴覚を失うという死にも等しい絶望感から、1802年には『ハイリゲンシュタットの遺書』を記し自殺も考えたが、強靭な精神力をもってこの苦悩を乗り越え、再び生きる意思を得て新しい芸術の道へと進んでいくことになる。

ベートーベンのピアノソナタ第3番は25歳のときの作品で、尊敬するフランツ・ヨーゼフ・ハイドンに献呈したop-1~op-3までの3曲のうちのひとつ。若きベートーベンが、それでも後年の片鱗を覗かせる技巧に富んだ作品といえる。この後、1804年に交響曲第3番を発表したのを皮切りに、その後10年間にわたって中期を代表する作品が書かれ、ベートーヴェンにとっての「傑作の森」(ロマン・ロランによる表現)と呼ばれる時期となる。

1804年に交響曲第3番を発表したのを皮切りに、その後10年間にわたって中期を代表する作品が書かれ、ベートーヴェンにとっての傑作の森(ロマン・ロランによる表現)と呼ばれる時期となる。その後、ピアニスト兼作曲家から、完全に作曲専業へ移った。

40歳頃(晩年の約15年)には全聾となった。また神経性とされる持病の腹痛や下痢にも苦しめられた。加えて、非行に走ったり自殺未遂を起こすなどした甥カールの後見人として苦悩するなどして一時作曲が停滞したが、そうした苦悩の中で作られた交響曲第9番や『ミサ・ソレムニス』といった大作、ピアノ・ソナタや弦楽四重奏曲等の作品群は彼の未曾有の境地の高さを示すものであった。

1826年12月に肺炎を患ったことに加え、黄疸も発症するなど病状が急激に悪化、病床に臥す。10番目の交響曲に着手するも未完成のまま翌1827年3月26日、肝硬変により56年の生涯を終えた。その葬儀には2万人もの人々が駆けつけるという異例のものとなった。この葬儀には、翌年亡くなるシューベルトも参列している。

Beethoven: Violin Sonata No. 1 (1797)

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Violin Sonata No. 1 in D major, Op. 12-1

Ⅰ Allegro con brio

ⅡTema con variazioni: Andante con moto

Ⅲ Rondo: Allegro

Fritz Kreisler, Violin Franz Ruppo, Piano

*******

ベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタ

佐藤康則 解説(2011年)より抄出

Ⅰ「ヴァイオリンの助奏を持つピアノのためのソナタ」から「ヴァイオリン・ソナタ」へ

モーツァルトの時代には、今日「ヴァイオリン・ソナタ」と呼ばれているもののほとんどは、鍵盤楽器にヴァイオリンの助奏が付いた程度のものだった。ヴァイオリニストとピアニストが対等の立場で音楽を作り上げていくのが当たり前のこととなったのは、古典派からロマン派へと時代が移り行く中で、多くの作曲家が人間精神の営みをより深く表現しようと不断の努力を続けた結果である。もちろんそれは、ベートーヴェンが人生を賭けて取り組んだ課題でもあった。

Ⅱ 作品12の3曲 『第1番 ニ長調』(op.12-1)、『第2番 イ長調』(op.12-2)、『第3番 変ホ長調』(op.12-3)

この3曲は1797年から98年にかけて作曲され、当時ウィーンの宮廷作曲家、宮廷楽長として名声を欲しいままにし、ベートーヴェンを始めとする19世紀の作曲家にイタリアオペラの書法を伝えて大きな影響を与えた、アントニオ・サリエリ(1750~1825)に捧げられている。

3曲とも、急(ソナタ形式)-緩(三部形式)-急(ロンド形式)というウィーン古典派の伝統に忠実な構成を取っており、モーツァルトの影響が顕著である。

『第2番 イ長調』(op.12-2)

最初に作曲されたのは、おそらく『第2番』のソナタだろう。3曲の中ではもっとも習作的な要素が大きく、主題の構成もよく言えば若々しいが、他の2作に比べて平凡で迫力に欠けるのは否めない。だが第1楽章、第1主題の生気溢れる響きは魅力的だ。

『第1番 ニ長調』(op.12-1)

『第1番』は、『第2番』に比べると著しく「ベートーヴェン的」だ。第1楽章のヴァイオリンとピアノの力強い同音で始まる第1主題からして、いかにもベートーヴェンの音楽らしい響きだ。第2楽章の変奏曲の構成も巧妙で、対位法的手法と相まって完成度は格段に高い。ヴァイオリンの扱いはまだぎこちないが、同時期に作曲された『ピアノ・ソナタ第8番《悲愴》』(op.13)と比べてもなんら遜色がない出来栄えだ。

『第3番 変ホ長調』(op.12-3)

『第3番』になると、構成はさらに一段と大きくなる。主題の対比も巧みで表現の幅も広がり、わずか数年間のベートーヴェンの作曲技法の進歩の大きさに驚かされる。変ホ長調という調性は《皇帝》や《英雄》と同じだが、ヴァイオリンにとって決してやさしい調性ではない。しかしそれだけに、柔らかな含みのある響きが生まれ、豊かな感情表現が可能になっている。人間には誰でも飛躍の年というものがあるが、彼にとって1797年から99年にかけての数年がそれに当たるのだろう。1800年にはいよいよ『交響曲第1番』(op.21)が作曲される。そして耳の病気を自覚するのもこの頃である。色々な意味でこの曲は、作曲家としてのベートーヴェンにとって一つの転換点となった作品だ。

Ⅲ 作品23と24のペア 『第4番 イ短調』(op.23)、『第5番 へ長調』(op.24)

当初この2作品は、op.23-1、op.23-2と名づけられていた。2曲とも1801年に出版され、当時のウィーンでもっとも有名な音楽愛好家であり、ベートーヴェンの庇護者でもあった、モーリッツ・フォン・フリース伯爵に献呈されている。『ピアノ・ソナタ第14番《月光》』(op.27-2)が作曲されたのとほぼ同時期だ。この頃、彼の耳はますます悪くなっており、1802年10月6日には有名な「ハイリゲンシュタットの遺書」が書かれることになる。

『第4番 イ短調』(op.23)

『第4番』では、それ以前の作品と比べてますますベートーヴェンらしさが表に出てくる。モーツァルトやハイドンの影響からほぼ抜け出し、ヴァイオリンの技術的な扱いにも慣れ、展開部の作曲技法の進歩とも相まって、より幅の広い感情表現が可能になってきたのだ。この曲は他人の模倣から完全に離れて彼独自の音楽を創り出していく、言わば出発点となった作品である。やり場のない怒りをぶつけるかのような第1楽章の第1主題、第2楽章のユーモラスな展開と第3楽章の悲劇的な色調のコントラスト。当時のベートーヴェンの鬱屈した不安定な心理状態をうかがい知ることのできる作品である。

『第5番 へ長調』(op.24)

『第5番』のソナタは、《春》という名前の由来ともなっている初々しい第1楽章のテーマを始めとして、全編軽やかで美しいメロディが散りばめられ、ベートーヴェンの持って生まれたメロディ・メーカーとしての才能が遺憾なく発揮されている。『第4番』よりかなり早い時期に構想されたと言われているが、曲の構成も3楽章から4楽章へと拡大され、洗練された展開部の扱いとも相まって、見事な統一感を感じさせる作品となっている。《春》というタイトルは彼の死後に付けられたものだが、この曲を聴く者なら誰しも感じるであろう、新緑の鮮やかさや頬を撫でる春風の心地よさがよく表現されたネーミングだと言えよう。

Ⅳ 作品30の3曲 『第6番 イ長調』(op.30-1)、『第7番 ハ短調』(op.30-2)、『第8番 ト長調』(op.30-3)

この3曲の作曲年代は正確にはわかっていないが、一般的には1802年と言われている。『ピアノ・ソナタ第17番《テンペスト》』(op.31)、『交響曲第2番』(op.36)が書かれた年でもある。3曲ともロシア皇帝アレキサンダーⅠ世に捧げられているが、献呈時には代金を払ってもらえず、12年後にウィーンを訪れた皇后エリーザベトが代金の30デュカーテンを支払ったという話は有名だ。

『第6番 イ長調』(op.30-1)

『第6番』は、しっとりと落ち着いた楽想が印象的だ。隠れたファンの多い曲である。『第7番』や『第8番』と比べると、起伏に乏しく感じられるためか演奏される機会は少ないが、優れたヴァイオリニストの手にかかると、滋味に富んだ充実感が味わえる。

『第5番』が春の爽やかな陽光や新緑を感じさせるとすれば、『第6番』が表現しているのは、秋の穏やかな木漏れ日や紅葉だ。なお、当初第3楽章には、現在『第9番《クロイツェル》』に使われている華やかな「プレスト」が使われる予定だったが、第1、第2楽章とのバランスを考え、今の変奏曲に差し替えたと言われている。

『第7番 ハ短調』(op.30-2)

この曲は『交響曲第5番《運命》』(op.67)や『ピアノ・ソナタ第8番《悲愴》』と同じく、ベートーヴェンにとって運命的な「ハ短調」で書かれている。内面の葛藤やヒロイックな感情の起伏がモザイクのように組み合わされた、いかにもベートーヴェンらしい悲痛さと雄大さを併せ持つ堂々たる作品だ。「ハ短調」の作品に傑作が多いのは、彼の激しい気質がこの調性と合っているからだろう。

『第8番 ト長調』(op.30-3)

『第8番』は、『第7番』とはまさに対照的な、明るくそして愛らしい作品だ。演奏時間も『第7番』の三分の二程度で、ちょうど『交響曲第7番』と『第8番』の関係に似ている。ベートーヴェンというと、いつもしかめ面をして深刻ぶっているような印象があるが、彼にはこういう一面があることも頭に入れておく必要があるだろう。耳の病気のせいで作曲という行為が大きなストレスだったことは事実だろうし、もともと感情の起伏が激しかったことも事実だが、類まれな構成力と努力を継続できる粘り強さにプラスして、溢れんばかりの豊かな楽想を持った天才だったのだ。肩の力を抜いて作曲したこの作品のシンプルな美しさは、音楽を聴く本質的な喜びを味わうことができるという意味でとても貴重だ。何の衒いもなく、聴く者の心の奥底にストレートに入り込んでくる澄み切った美しさは、後のロマン派の作曲家たちからは決して得られないものだ。

Ⅴ 作品47

『第9番 イ長調《クロイツェル》』

《クロイツェル・ソナタ》は、ベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタの最高傑作というだけでなく、古今東西のヴァイオリン・ソナタの中でも特別の価値を持つ作品だ。出版されたのは1805年だが、彼はこの頃、『交響曲第3番《英雄》』(op.55)、『ピアノ・ソナタ第21番《ワルトシュタイン》』(op.53)、『ピアノ・ソナタ第23番《熱情》』(op.57)といった傑作を次々と世に送り出しており、独自の様式を確立し、作曲家としてもっとも脂の乗り切った時期であった。この曲は彼自身、「ほとんど協奏曲のように……」と書き記しているだけあって、華麗な演奏効果、ダイナミックな曲想、典雅な美しさを併せ持った雄大なスケールの作品となっている。特に第1楽章の冒頭、ヴァイオリンが決然と重音をソロで弾き出す部分からは、この曲に賭けるベートーヴェンの強い思いがひしひしと伝わってくる。もともとは、イギリスのヴァイオリニストで黒人の父とポーランド人の母を持つジョージ・ブリッジタワーのために作曲され、1803年5月24日、ウィーンでベートーヴェン自身がピアノを弾いて初演されたが、なぜか当時盛名のあったヴァイオリニスト、ロドルフ・クロイツェル(1766~1831)に献呈されている。しかしクロイツェルは、この曲をとうとう一度も演奏しなかったと言われている。

Ⅵ 作品96

『第10番 ト長調』

この最後のソナタを、ベートーヴェンがフランスの名ヴァイオリニスト、ピエール・ロード(1744~1830)のウィーン訪問に合わせて作曲したのは、1812年、《クロイツェル》の作曲から9年後のことである。これは『交響曲第7番』(op.92)、『第8番』(op.93)が作曲された年だ。初演時にピアノを受け持った、彼の生徒にして友人、かつパトロンでもあったルドルフ大公に献呈されている。しばしば「田園的」と形容されるように、穏やかで満ち足りた午後の日差しを思わせる曲だが、第4楽章の変奏曲では主題に捉われない即興の妙が、後期の『弦楽四重奏曲』にも通じる幻想的な味わいを生み出している。

演奏される機会は少ないが、ベートーヴェンの音楽を考える上で貴重な示唆を与えてくれる曲である。

Ludwig van Beethoven: Derde symfonie, op. 55 'Eroica'

Ⅰ. Allegro con brio

Ⅱ. Marcia funebre: Adagio assai

Ⅲ. Scherzo: Allegro vivace

Ⅳ. Finale: Allegro molto

Opgenomen 20 februari 2011 Concertgebouw Amsterdam

時代はクラシズム、ベートベンがナポレオンに惚れ込んで「英雄」を書き、ナポレオンが皇帝に就いて激怒したという逸話のある時代です。

Carlos Kleiber Beethoven Symphonies 7

Concergebouw Orchestra

Ludwig van Beethoven Symphony No 7 in A major, Op 92

Ⅰ. Poco sostenuto -- Vivace

Ⅱ. Allegretto

Ⅲ. Presto -- Assai meno presto (trio)

Ⅳ. Allegro con brio

作曲は1811年から1812年にかけて行われ、初演は、1813年12月8日、ウィーンにて、ベートーヴェン自身の指揮で行われた。

ベートーヴェンの交響曲中でも最もリズミカルな作品である。

第5番や第6番におけるさまざまな新たな試みの後に、再び正統的な手法による交響曲に回帰した作品である。

Romantique

「ロマン」の語源

ローマ帝国時代のラテン語には文語としての古典ラテン語と口語としての俗ラテン語が存在したが、その差はさほど大きくなかった。衰退期にはいると文語と口語の差は徐々に広がってゆく。やがて、一つの言語の変種とはもはや呼べないほどにまでその違いは大きくなり、古典ラテン語の知識のない庶民には、もはや理解困難なほどにまでなる。その時代の口語をロマンス語と呼んだ。そのロマンス語で書かれた文学作品が、ロマンスと呼ばれるようになり、ギリシャ・ローマの古典文学の対立概念とされるようになった。ロマン主義(ロマンティシズム)の語源は、ここにある。ロマン主義の「ロマン」とは、「ローマ帝国の(支配階級、知識階級ではなく)庶民の文化に端を発する」という意味である。

とくに、文学では「ロマンティーク (romantique)」という言葉を、フランスのルソー(『孤独な散歩者の夢想』)が初めて使ったといわれている。

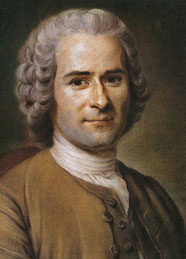

ジャン=ジャック・ルソー(Jean-Jacques Rousseau、1712年6月28日 - 1778年7月2日)は、フランス語圏ジュネーヴ共和国に生まれ、主にフランスで活躍した[1]哲学者、政治哲学者、作曲家.

1712年、フランス語圏の都市国家ジュネーヴにて、市民階級の時計師の息子として出生。生後8日にして母を喪う。

7歳頃から父とともに小説や歴史の書物を読む。この時の体験から、理性よりも感情を重んじる思想の素地が培われた。

1742年に音楽の新しい記譜法を考案し、それを元手にパリに出て、ドゥニ・ディドロらと親しくなり、加えて、ヴォルテール、ジャン・ル・ロン・ダランベールらとともに『百科全書』(1728年刊)に寄稿することで、その著作物を完成させている。

1762年、教育論『エミール』出版。

プリンキピア・マテマティカ 仏語訳の扉絵

エミリー・デュ・シャトレが、ヴォルテールの女神として描かれており、ニュートンの発する天界の閃きを反射してヴォルテールに投げかけている。

エミリー・デュ・シャトレ

デュ・シャトレ侯爵夫人ガブリエル・エミリー・ル・トノリエ・ド・ブルトゥイユ Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, marquise du Châtelet,

(1706年12月17日 - 1749年9月10日)

18世紀フランスの数学者、物理学者、著述家。女性科学者のさきがけとして知られている。

自然科学分野での研究と著作

1737年 エミリーは Dissertation sur la nature et la propagation du feu (自然および火の伝播に関する論考)と題する論文を出版した。これは火に関する彼女の科学的研究に基づいており、現在赤外線として知られているものを予言し、光の本質を議論している。

1740年に著されたInstitutions de Physique (物理学講義)は、彼女の当時13歳の息子が学ぶべき科学および哲学の新概念を概説したものだが、当時最先端の知識人達による複雑な概念をも内容に含んでいた。

この中でエミリーはゴットフリート・ライプニッツの理論とヴィレム・スフラーフェサンデ (en:Willem 's Gravesande) の実践的な観察を組み合わせ、運動する物体の持つエネルギーが質量と速度の自乗に比例することを正しく示した。しかし、当時はアイザック・ニュートンやヴォルテール達の見解である「速度そのものに直接比例する」が正しいと信じられていたことから、エミリーの見解は大論争を引き起こした。結果的に彼女の考えが受け入れられたのは死後、100年が経ってからである。

1749年にエミリーは亡くなるが、この年になって代表的な業績を完成させた。すなわちニュートンのPhilosophiae Naturalis Principia Mathematica (プリンキピア・マテマティカ、自然哲学の数学的諸原理)を、注釈を付けつつラテン語からフランス語へ全訳したことである。これには力学の原理を元に彼女が導いたエネルギー保存則の概念が含まれている。

現在でもプリンキピア・マテマティカの仏語訳と言えば彼女のものが代表的である。

同 世 代 の 人々

フレデリック・フランソワ・ショパン

(フランス語): Frédéric François Chopin 、(ポーランド語): Fryderyk Franciszek Chopin(フルィデールィク・フランチーシェク・ショペーン)(1810年3月1日 - 1849年10月17日)は、ポーランドの前期ロマン派音楽を代表する作曲家である。当時のヨーロッパにおいてもピアニストとして、また作曲家として有名であった。その作曲のほとんどをピアノ独奏曲が占め、ピアノの詩人とも呼ばれるように、様々な形式、美しい旋律、半音階的和声法などによってピアノの表現様式を拡大し、ピアノ音楽の新しい世界を切り開いた。

1820年代、ワルシャワ学院とワルシャワ音楽院に通っていたショパンは、休暇の度にワルシャワから離れて過ごすようになった。1824年と1825年にはシャファルニャ、1826年にはドゥシュニキ、1827年にはポメラニア、1828年にはサンニキを訪れている。

休暇で訪れたシャファルニャ村やその他の町では、ショパンは民謡に触れている。この経験は後になって彼の作品へと形を変えるのである。

1828年、ショパンはより広い世界に活躍の場を広げていく。家族的な付き合いのあった動物学者のフェリクス・ヤロツキが 学会に出席するのに同行して、ベルリンに赴き、メンデルスゾーンなどの著名人らと出会い、ショパンは楽しんで過ごした。また、彼はその2週間ほど滞在の間に、ウェーバーの歌劇「魔弾の射手」、チマローザの歌劇「秘密の結婚」、ヘンデルの「聖セシリア」を聴いている。その帰途ではポズナン大公国の総督であったラジヴィウ公に客人として招かれた。ラジヴィウ公自身は作曲をたしなみ、チェロを巧みに弾きこなすことができ、またその娘のワンダ(Wanda)もピアノの腕に覚えがあった。そこでショパンは「序奏と華麗なるポロネーズ Op.3」を二人のために作曲しました。

1829年、ワルシャワに戻ったショパンはパガニーニの演奏を聴き、ドイツのピアニスト兼作曲家のフンメルに出会う。同年8月には、ワルシャワ音楽院での3年間の修行を終えた彼は、ウィーンで華やかなデビューを果たすのです。

ノクターン:第1番・第2番 1831年作曲

演奏:アルトゥール・ルービンシュタイン(1936年)

チャールズ・ロバート・ダーウィン

(Charles Robert Darwin, 1809年2月12日 - 1882年4月19日)は、イギリスの自然科学者。地質学者・生物学者で、『種の起源』により、種の形成理論を構築する。

全ての生物種が共通の祖先から長い時間をかけて、彼が自然選択と呼んだプロセスを通して進化したことを明らかにした。進化の事実は存命中に科学界と一般大衆に受け入れられた一方で、自然選択の理論が進化の主要な原動力と見なされるようになったのは1930年代であり、自然選択説は現在でも進化生物学の基盤の一つである。

アレクサンドル・セルゲーヴィチ・プーシキン

(Александр Сергеевич Пушкин 1799 - 1837 )

ロシアの詩人・作家。ロシア近代文学の先駆者。

作品のなかに初めて口語を取り入れて独自の語りの文体を作り上げ、近代文章語を確立しました。

さらに新しい国民文学をも確立してロシア文学に大きな影響を与えました。

プーシキンは、ロシアで最初の国民詩人と称えられています。

『エヴゲーニイ・オネーギン』(アレクサンドル・プーシキン)は1825年から1832年にかけて執筆されたプーシキンの韻文小説です。1877年、チャイコフスキーによってオペラ化されました。

因みに、ポロネーズ(polonaise)とは、フランス語で「ポーランド風の」という意であり、マズルカと並んでポーランド起源のダンスまたはそのための曲の形式(舞曲)をいいます。テンポがゆっくりな4分の3拍子で、もとはポーランドの民族舞踊だったのですが、1つの様式となってヨーロッパで流行しました。

典型的なポロネーズは荘重でゆったりした4分の3拍子で、第1拍が16分音符で細分されているのが特徴ですが、初期のものは必ずしもこれに従わず、2拍子のものもあります。現在のリズムが定着したのはクラシスム(古典派)の時代です。ダンスは三拍目の最後に挨拶をして締めくくられるため、三拍目の初めの拍(弱拍)で終結する(女性終止)のが特徴です。

もとは民俗的なものでなく、貴族の行進から始まったといわれ、16世紀後半にポーランド王国の宮廷で行われたといいいます。スウェーデンの民族舞踊「ポルスカ "Polska"」(ポーランド語で「ポーランド」の意)にも似たものがあり、これはスウェーデン王シギスムンドがポーランド王を兼ねた時代に始まるともいわれています。

その後ヨーロッパ各国の宮廷に取り入れられ、フランス宮廷からポロネーズの名が広まりました。また純器楽曲としても作曲され、初期のもので有名なのがJ.S.バッハの作品(ブランデンブルク協奏曲、フランス組曲、管弦楽組曲など)です。

さらにフランツ・クサーヴァー・モーツァルト(モーツァルトの第6子)、ベートーヴェン、ウェーバー、シューベルトらも作曲しました。また、舞曲ではない「ポロネーズ風」("alla polacca")という表記を付けた曲も多く存在します(ベートーヴェン「三重協奏曲」終楽章など)。

ポーランド本国ではユゼフ・コズウォフスキ(Jozef Kosłowski, 1757 - 1831)、ミハウ・クレオファス・オギンスキ(Michał Ogiński, 1765 - 1833)、カロル・クルピンスキ(Karol Kurpiński, 1785 - 1857)などの作曲家が民族的なポロネーズを作曲し、これらがショパンに大きな影響を与えました。ショパン以後も、ユリウシュ・ザレンプスキやアレクサンデル・ザジツキなどが規模の大きなポロネーズを作曲しています。また、ポーランド以外でもリストやチャイコフスキーなど多くの作曲家が作曲しています。

Pyotr(Peter) Ilyich Tchaikovsky

(1840年5月7日- 1893年11月6日)

チャイコフスキーは、ウラル地方ヴォトキンスクで、鉱山技師の次男として生まれた。チャイコフスキーとは祖父ピョートル・フョードロヴィチの代にチャイカから改めた姓であり、家系は現在のポルタヴァ州に領地を持っていたウクライナ・コサックのチャイカ家に出自を持つ。幼少のころから音楽的才能を示したが、両親には息子を音楽家にする意志はなく、10歳でサンクトペテルブルクの法律学校に寄宿生として入学させた。

1854年には、コレラに罹患した母アレクサンドラが40歳の若さで亡くなり、チャイコフスキーは大きな打撃を受けた。

1859年には、法律学校を卒業し、法務省に9等文官として勤務する。しかしチャイコフスキーは官吏としての職務にはそれほど熱意はなかった。

1861年には、妹のアレクサンドラがウクライナのカーメンカに領地のある大貴族ダヴィドフ家に嫁ぐ。チャイコフスキーはこのカーメンカ(カーミアンカ)の地を気に入り、

1870年代にはこの土地を毎年のように訪れ、この地でいくつもの楽曲を作曲した。チャイコフスキーの兄弟姉妹は後年にいたるまで仲が良く、チャイコフスキーを支え続けた。

1861年の秋に、知人からの紹介で音楽教育を行っている帝室ロシア音楽協会を知り、そのクラスに入学したことが大きな転機となった。

1862年にアントン・ルビンシテインによってペテルブルク音楽院に改組され、ここでチャイコフスキーは音楽を本格的に学び、のめりこんでいく。

1863年4月、23歳の時に法務省の職を辞して音楽に専念することになる。チャイコフスキーは大作曲家としては珍しく、一般高等教育を受けた後に音楽教育を受けており、そのため音楽家としてのスタートは他の作曲家と比べて非常に遅いものとなった。

1865年12月に、ペテルブルク音楽院を卒業。

1866年1月にモスクワへ転居し、帝室ロシア音楽協会モスクワ支部で教鞭をとる。この支部からは同年9月にアントン・ルビンシテインの弟、ニコライがモスクワ音楽院を創設し、チャイコフスキーはそこに理論講師として招かれ、以後12年間ここで教鞭を取ることとなった。

この年、交響曲第1番『冬の日の幻想』(作品13)の初演があり、また初のオペラである『地方長官』を完成させた。

1868年には、サンクトペテルブルクでロシア民族楽派の作曲家たち、いわゆるロシア5人組(ミリイ・バラキレフ、ツェーザリ・キュイ、モデスト・ムソルグスキー、アレクサンドル・ボロディン、ニコライ・リムスキー=コルサコフ)と知り合い、交友を結ぶ。チャイコフスキーは彼らの音楽とはある程度距離をとったものの、こののちチャイコフスキーの音楽には時にロシア風の影響が現れるようになった。

1875年、ピアノ協奏曲第1番(作品23)を作曲。初演を依頼したニコライ・ルビンシテインの酷評を受け、ハンス・フォン・ビューローに楽譜を送る。ビューローによる初演は大成功し、ヨーロッパの各都市で演奏された。ニコライはチャイコフスキーに謝罪し、自らもこの曲を演奏するようになった。1876年、富豪の未亡人ナジェジダ・フォン・メックから資金援助を申し出られる。チャイコフスキーとの間には頻繁に手紙が交わされたが、2人が会うことは一度もないまま、この交際は14年間にわたってつづいた。このころ作曲された交響曲第4番(作品36)はフォン・メック夫人に捧げられた。またトルストイとも知り合う。

1877年にはアントニナ・イワノヴナと結婚したものの、この結婚は失敗し、チャイコフスキーはモスクワ川で自殺を図るほど精神的に追い詰められた。この年、バレエ『白鳥の湖』が完成し、オペラ『エフゲニー・オネーギン』も完成している。

1878年10月、作曲に専念するために12年間勤めたモスクワ音楽院講師を辞職する。

これから約10年間、フィレンツェやパリ、ナポリやカーメンカなどヨーロッパ周辺を転々とし、大作から遠ざかる。

1880年には『弦楽セレナード』(作品48)、大序曲『1812年』(作品49)が書かれた。

1881年には友人ニコライ・ルビンシテインが死去し、彼の死を悼んでピアノ三重奏曲(作品50)の作曲に着手する。翌年完成し、ニコライの一周忌に初演した。

1885年、マンフレッド交響曲が完成した。同年2月、モスクワ郊外のマイダノヴォ村に家を借り、旅暮らしに終止符を打った。以後死までの間、フロロフスコエやクリンといった近郊の街へと転居を繰り返したものの、この一帯に住みつづけた。

1888年には交響曲第5番(作品64)や、バレエ『眠れる森の美女』(作品66)が完成した。この年と翌1889年はヨーロッパ各地で自作の演奏も行う。

1888年4月にはフロロフスコエに転居した。

1890年、フォン・メック夫人から財政援助を打ち切られ、チャイコフスキーは大きな打撃を受けた。1891年、バレエ『くるみ割り人形』(作品71)作曲。アメリカに旅行し、カーネギー・ホールのこけら落としに出演した。

1892年4月にクリンへと転居し、ここが最後の住居となる。

1893年5月にはケンブリッジ大学音楽協会から、カミーユ・サン=サーンスやマックス・ブルッフ、エドヴァルド・グリーグらとともに名誉博士号を授与される。

1893年10月16日、交響曲第6番『悲愴』(作品74)初演。それから9日後の10月25日に急死。サンクトペテルブルクのアレクサンドル・ネフスキー大修道院の墓地に埋葬された。

Modernisme

Gabriel Urbain Fauré(1845~1924)

Gabriel Urbain Fauré was a French composer, organist, pianist and teacher. He was one of the foremost French composers of his generation, and his musical style influenced many 20th-century

composers. Among his best-known works are his Pavane, Requiem, nocturnes for piano and the songs "Après un rêve" and "Clair de lune". Although his best-known and most accessible compositions are

generally his earlier ones, Fauré composed many of his most highly regarded works in his later years, in a more harmonically and melodically complex style.

Pavane in F-sharp Minor, Opus 50

Slovak Radio Symphony Orchestra

Keith Clark (regency)

Image by John Singer Sargent, 1889

印象派 その前と後

Joseph Mallord William Turner(1775年4月23日 - 1851年12月19日) 『ノラムの城の日の出』(left)

イギリスのロマン主義の画家

1775年、ロンドンのコヴェント・ガーデンに理髪師の子として生まれる。

ターナーにとって転機となったのは1819年、44歳の時のイタリア旅行であった。ルネサンス期以来、長らく西洋美術の中心地であったイタリアへ行くことはイギリスのような北方の国の画家たちにとってのあこがれであり、ターナーもその例外ではなかった。イタリアの明るい陽光と色彩に魅せられたターナーは特にヴェネツィアの街をこよなく愛し、その後も何度もこの街を訪れ多くのスケッチを残している。イタリア旅行後の作品は画面における大気と光の効果を追求することに主眼がおかれ、そのためにしばしば描かれている事物の形態はあいまいになりほとんど抽象に近づいている作品もある[要出典]。このようにターナーは油彩画の大作を発表するかたわら、フランス、スイス、イタリアなどヨーロッパ各地を旅行して多数の風景写生のスケッチも残した。

1842年に制作された『吹雪-港の沖合の蒸気船』では蒸気船はぼんやりとした塊に過ぎず巨大な波、水しぶき、吹雪といった自然の巨大なエネルギーを描き出している。印象派を30年も先取りした先駆的な作品であったが、発表当時は石鹸水と水漆喰で描かれたなどと酷評された。この作品を制作するためにジョゼフはマストに4時間も縛りつけられ、嵐を観察したという逸話が残っている。

生涯を通じて5回ほどの画風の転換があったと言われる。

第一期は、主題が中心に描かれた風景画の時代、

第二期は風景の中心に広い空間が開けてくる時代、

第三期は開けた空間に光が現れた時代、

第四期はその光の中に何らかの姿が描かれた時代、

そして最後は風景全体が光で満たされた画風である。

ターナーは手元にあった主要作品をすべて国家に遺贈したため、彼の作品の多くはロンドンのナショナルギャラリーやテート・ギャラリーで見られる。

Claude Monet(1840年11月14日 - 1926年12月5日)『印象・日の出』(right)

印象派を代表するフランスの画家

「光の画家」の別称があり、時間や季節とともに移りゆく光と色彩の変化を生涯にわたり追求した画家であった。モネは印象派グループの画家のなかでは最も長生きし、20世紀に入っても『睡蓮』の連作をはじめ多数の作品を残している。ルノワール、セザンヌ、ゴーギャンらはやがて印象派の技法を離れて独自の道を進み、マネ、ドガらはもともと印象派とは気質の違う画家だったが、モネは終生印象主義の技法を追求し続けた、もっとも典型的な印象派の画家であった。

フルネームは当初オスカル・クロード・モネ(Oscar Claude Monet)であったが、本人がオスカルの名を好まなかったため、通常は「クロード・モネ」と名乗っていた。

1873年12月には、仲間の画家ピサロ、シスレー、ルノワールらと「芸術家、画家、彫刻家、版画家その他による匿名協会」を結成。1874年4月 - 5月にはパリ、キャピュシーヌ大通りの写真家ナダールのアトリエでこの「匿名協会」の第1回展が開催された。後に「第1回印象派展」と呼ばれる、歴史的展覧会である。この第1回展にモネは油絵5点、パステル7点を出品。出品作のうち、『印象・日の出』(1873年)は、「印象派」という名称の由来となったことでよく知られている。

Pendant l'Art nouvel et l'art déco

都市の風景が直線でできているのに、一種の憧れと違和感がずっとある。人間の歴史が、仮に10万年として、そのほとんどの時間、人は、直線を目にしないで生きてきたのだと思う。

歴史的な建築物にしても、よく見たら、素材が石でも、煉瓦でも、木材でも、直線なりにゆるやかなものになっている。きっと昔は、いまの時代によくあるような、数学的で正確そうな直線には、憧れていたのだろう。

ともかく、きりっとエッジの立った直線が、人間の環境のなかで当たり前のようになったのは、近代の機械文明の社会が完成してからにちがいない。

そう考えると、直線ばかりが目に入ってくる社会というものの歴史は、せいぜい、どう多く見積もっても200年に満たないということだ。

つまり、いまの時代の都市のなかで、これほど直線ばかり見ている人間というのは、身に合ってない景色を、無理やりに、受けいれさせられて暮らしているとも言えるのではないか。

長いこと人間が親しんできた環境のイメージは、これほど直線的だったわけじゃない。

頭では「それがどうした」と考えられても、身体が、直線ばかりの景色を「へんだな」と 感じている

のではないか。これから、直線的でないものが、もっとほしがられようになる。そんな予感がする。

かつて、アール・ヌーヴォー(フランス語: Art Nouveau)という国際的な美術運動が19世紀末から20世紀初頭にかけてヨーロッパを中心に開花した。この言葉は、「新しい芸術」を意味する。花や植物などの有機的なモチーフや自由曲線の組み合わせによる従来の様式に囚われない装飾性や、鉄やガラスといった当時の新素材の利用などが特徴であった。分野としては建築、工芸品、グラフィックデザインなど多岐に亘った。

アール・ヌーヴォーという言葉はパリの美術商、サミュエル・ビングの店の名前から一般化した。この言葉で狭義にベル・エポックのフランスの装飾美術を指す場合と、広義にアーツ・アンド・クラフツ(イギリスのウィリアム・モリスによって提唱)以降、世紀末美術、ガウディの建築までを含めた各国の傾向を総称する場合とがある。国によって次のようにも呼ばれているが、これらの様式の大部分にはそれほど大きな違いはない。

・ 「ティファニー」(アメリカ合衆国 ルイス・カムフォート・ティファニーの名による)

・ 「ユーゲント・シュティール(ドイツ 雑誌『ユーゲント』から)

・ 「ウィーン分離派」(オーストリア)

・ 「ネーウェ・クンスト」(オランダ)

・ 「スティレ・リベルティ」(イタリア。リバティ百貨店から)

・ 「モデルニスモ」(スペイン)

・ 「スティル・サパン」(スイス)

・ 「スティル・モデルヌ」(ロシア)

・ 「モダン・スタイル」(イギリス)など。

フランスでは、アール・ヌーヴォーは批判者からは、特徴的なアラベスクなフォルムから「ヌイユ様式」(麺類様式)、またエクトール・ギマールにより1900年に実現されたパリ地下鉄のこの様式の出入口から「メトロ様式」などとも呼ばれた。

アール・ヌーヴォーの理論的先駆はヴィクトリア朝イギリスのアーツ・アンド・クラフツ運動に求められる。ウィリアム・モリスやジョン・ラスキンらは、工業化の進行とそれによる創造性の枯渇を厭い、社会の再生は、人々の周りにあり人々が使うもののフォルムの真正性によってしか成されないのであるとして、中世のギルドの精神、自然界のモチーフの研究、洗練されたフォルムへの回帰を強く勧めた。

フランスでは、この意図は多少なりともモラリスト的で、より合理的なものとなった。ウジェーヌ・エマニュエル・ヴィオレ・ル・デュクは現代的な素材(特に鉄)を拒絶せず、中世のゴシック建築の構造と同様に逆にそれに装飾的・美的な機能を与えて誇示した。一連のネオ・ゴシック運動の先導者として知られていたにも関わらず、ヴィオレ・ル・デュクは数々のアール・ヌーヴォーの建築家にも影響を与えた。ロックタイヤード城のフレスコ画(1859)を含む彼の諸作品はネオ・ゴシック運動とアール・ヌーヴォーのとても強い繋がりを感じさせる。

1893年にヴィクトール・オルタがブリュッセルに建設したタッセル邸がアール・ヌーヴォー様式の最初の建築物であると見做されている。そこではヴィオレ・ル・デュクの流れを完璧に酌んで、金物、モザイク、壁画、ステンドグラスといった構造的であると同時に装飾的でもある要素を取り囲む植物的な曲線が空間のなめらかな流れと響き合っている。

ところで、「アール・ヌーヴォー」という言葉は1894年にベルギーの雑誌L'Art moderne(現代美術)においてアンリ・ヴァン・デ・ヴェルデの芸術作品を形容する言葉としてエドモン・ピカールが初めて用いた。この言葉はフランスに伝わり、1895年12月26日、パリのプロヴァンス通り22番地に美術商サミュエル・ビングの店「メゾン・ド・ラール・ヌーヴォー」(仏: Maison de l'Art Nouveau)の看板として登場した。ここではヴァン・デ・ヴェルデの他、エドヴァルド・ムンク、オーギュスト・ロダン、ルイス・カムフォート・ティファニー、アンリ・ド・トゥールーズ=ロートレックなど、多数の象徴派とアール・ヌーヴォーの旗手たちの展示が行われた。エクトール・ギマールは彼らとは別の孤独な道を行き、「ギマール様式」と呼ばれる彼独自の世界を作り出し、多作かつ隔絶した才能であったと見做されている。

フランスのアール・ヌーヴォーの最も見事な総体が構成されたのはナンシーである。1870年のアルザスとモゼルの併合の後、ドイツの支配の下に留まることを望まなかった多数の併合ロレーヌ地方の住民は仏領ロレーヌに移住した。ここでアール・ヌーヴォーは地方主義要求の表現手段となり、エミール・ガレ、ドーム兄弟、ジャック・グリューバーらがナンシー派を形成した。

1900年のパリ万国博覧会でビングは現代的な家具、タペストリー、芸術的オブジェなどを色とデザインの両面でコーディネートしたインスタレーション展示を行った。これらの装飾的なディスプレイはこの様式と非常に強く結び付いていたので、結果としてビングの店の名前「アール・ヌーヴォー」が様式全体を指すようになった。他方で彼らの真正の作品は、彼ら自身が流行の成功によって飲み込まれ、はびこる粗製濫造の装飾品はアール・ヌーヴォーの記憶を長きに亘り汚すことにもなる。

アール・ヌーヴォーは、格式ばった歴史主義とは異なった提案をするために、象牙の塔から出て、日用品の装飾を引き受けて芸術家たちの営みともなった。

このことから、木や石のような古くからの素材が鋼やガラスのような新しい素材と組み合わされ作品を形作っていった。芸術家たちはそれぞれの素材から最良のものを引き出すために、極限まで探求を推し進めた。多層のパート・ド・ヴェール(ガラス工芸の一種)、金物工芸の組み合わせ模様を施した階段の手すり、うねりのある木の家具などは、自然界に刺激されたフォルムを保ちつつも、手頃な価格で芸術を取り入れることに成功にしたのだ。この芸術はまた数多くのパトロンを持ち、選ばれたブルジョワ階層の間で広がって行った。

花、草、樹木、昆虫、動物などのモチーフがよく用いられ、これらは住居の中に美を取り入れるのみならず自然界にある美的感覚に気付かせることを可能にした。他方で鋼の使用は建築物の高層化を可能にし、摩天楼を実現するまでに至った。

アール・ヌーヴォーはパリの無数の建物に影響を与えたのは勿論、ヴァル=ド=マルヌやエソンヌやセーヌ=サン=ドニといったパリ近郊の古い別荘にも非常に大きな影響を与えている。錬鉄の大胆な使用、煉瓦と陶器による装飾、切妻と時として小塔がこれらの特徴となっている。こうした郊外でフランスの建築家たちは、アカデミズムとは対照的に新しい素材と新しい様式を実験したのである。

しかしながら、第一次世界大戦を境に、様式化が進みコスト高でもあったアール・ヌーヴォーのデザインは、より工業的な美意識:直線的で流線形を求めたモダニズムのデザインへと変化して行った。これが、アール・デコである(1920-1940)。

Jazz

Jazz is a music genre that originated from African American communities of New Orleans in the United States during the late 19th and early 20th centuries. Since the 1930s during the jazz age, jazz has become recognized as a major form of musical expression following George Gershwin and other notable composers. It emerged in the form of independent traditional and popular musical styles, all linked by the common bonds of African American and European American musical parentage with a performance orientation. Jazz is characterized by swing and blue notes, call and response vocals, polyrhythms and improvisation. Jazz has roots in West African cultural and musical expression, and in African American music traditions including blues and ragtime, as well as European military band music. Although the foundation of jazz is deeply rooted within the black experience of the United States, different cultures have contributed their own experience and styles to the art form as well. Intellectuals around the world have hailed jazz as "one of America's original art forms".

As jazz spread around the world, it drew on different national, regional, and local musical cultures, which gave rise to many distinctive styles. New Orleans jazz began in the early 1910s, combining earlier brass-band marches, French quadrilles, biguine, ragtime and blues with collective polyphonic improvisation. In the 1930s, heavily arranged dance-oriented swing big bands, Kansas City jazz, a hard-swinging, bluesy, improvisational style and Gypsy jazz (a style that emphasized musette waltzes) were the prominent styles. Bebop emerged in the 1940s, shifting jazz from danceable popular music toward a more challenging "musician's music" which was played at faster tempos and used more chord-based improvisation. Cool jazz developed in the end of the 1940s, introducing calmer, smoother sounds and long, linear melodic lines.

The 1950s saw the emergence of free jazz, which explored playing without regular meter, beat and formal structures, and in the mid-1950s, hard bop emerged, which introduced influences from rhythm and blues, gospel, and blues, especially in the saxophone and piano playing. Modal jazz developed in the late 1950s, using the mode, or musical scale, as the basis of musical structure and improvisation. Jazz-rock fusion appeared in the late 1960s and early 1970s, combining jazz improvisation with rock music's rhythms, electric instruments and the highly amplified stage sound. In the early 1980s, a commercial form of jazz fusion called smooth jazz became successful, garnering significant radio airplay. Other styles and genres abound in the 2000s, such as Latin and Afro-Cuban jazz.

ジョージ・ガーシュウィン(George Gershwin、1898年9月26日 - 1937年7月11日)は、アメリカの作曲家。本名、ジェイコブ・ガーショヴィッツ(Jacob Gershowitz)。ポピュラー音楽・クラシック音楽の両面で活躍しアメリカ音楽を作り上げた作曲家として知られる。通称『完璧な音楽家』。

ラヴェルとガーシュウィン(右端)

独学でオーケストレーションを学び、いくつかの管弦楽作品を残した。そのひとつ『パリのアメリカ人』(An American in Paris、1928年)もよく知られている。因みに、オーケストレーションを学びたいがためにイーゴリ・ストラヴィンスキーの元に訪れたら、クラシック作曲家としては異例の高収入で知られていたことから、逆に「如何すれば其処まで収入を上げられるのかこちらが教えてほしい」と言われたというエピソードが流布している(ストラヴィンスキーは晩年のインタビューでこれを事実無根だと否定しているが、「でも、そういうことがあったら、楽しかっただろうなあ」とも語っている[3])。また、モーリス・ラヴェルにも教えを請うたが、ラヴェルからは「あなたは既に一流のガーシュウィンなのだから、二流のラヴェルになる必要はないでしょう」と言われたという。さらにラヴェルはナディア・ブーランジェへの紹介状を書いたが、彼女は「ガーシュウィンには生まれながらの音楽的才能があり、その邪魔をしたくない」と弟子とすることを断ったという。

初めてクラシック音楽に触れたのは小学生のときに聴いたドヴォルザークの「ユーモレスク」だという。父親は貧しい生活の中、ジョージ12才の時、兄のアイラ・ガーシュウィンに音楽を学ばせようとピアノを買ってやったが、文学者肌のアイラはピアノを弾かず、代わってジョージがピアノに親しむことになり、13才の時にピアノ、和声を習った。

出世作となったのは、作詞家アーヴィング・シーザーとの共作になる1919年の歌曲「スワニー(英語版)」で、人気歌手アル・ジョルソンに気に入られて彼が繰り返し歌ったことからヒットし、人気ソングライターとなる。

1920年代以降は、作詞家となった兄アイラ・ガーシュウィンと組んで、レビューやミュージカル向けに多くのポピュラー・ソングを送り出した。ガーシュウィン兄弟によって作られ、後年までスタンダード・ナンバーとして歌われている歌曲は『私の彼氏(The Man I Love)』『バット・ノット・フォー・ミー』『アイ・ガット・リズム』などをはじめ、おびただしい数に上る。

クラシックにも取り組み、1924年には『ラプソディ・イン・ブルー』(Rhapsody in Blue)を発表。当時ガーシュウィンにとって管弦楽法は未知領域だったためファーディ・グローフェの協力を得て、ジャズとクラシックを融合させたこの作品は「シンフォニック・ジャズ」の代表的な成功例として世界的に評価された。

Porgy and Bess is an English-language opera composed in 1934 by George Gershwin, with a libretto written by DuBose Heyward and Ira Gershwin from Heyward's novel Porgy and later play of the same title. Porgy and Bess was first performed in Boston on September 30, 1935, and featured an entire cast of classically trained African-American singers—a daring artistic choice at the time. After suffering from an initially unpopular public reception due in part to its racially charged theme, the Houston Grand Opera production of the opera in 1976 gained it new popularity, eventually becoming one of the best-known and most frequently performed operas.

Gershwin read Porgy in 1926 and proposed that he should collaborate with Heyward on Porgy and Bess. In 1934, Gershwin and Heyward began work on the project by visiting the author's native Charleston. Gershwin explained why he called Porgy and Bess a folk opera in a 1935 New York Times article: "Porgy and Bess is a folk tale. Its people naturally would sing folk music. When I first began work in the music I decided against the use of original folk material because I wanted the music to be all of one piece. Therefore I wrote my own spirituals and folksongs. But they are still folk music – and therefore, being in operatic form, Porgy and Bess becomes a folk opera." The libretto of Porgy and Bess tells the story of Porgy, a disabled street-beggar living in the slums of Charleston, South Carolina. It deals with his attempts to rescue Bess from the clutches of Crown, her violent and possessive lover, and Sportin' Life, her drug dealer. Where the earlier novel and stage-play differ, the opera generally follows the stage-play.

In the years following Gershwin's death, Porgy and Bess was adapted for smaller scale performances and was later adapted into a film in 1959. Some of the songs in the opera, such as "Summertime" became popular and frequently recorded songs. In the late 20th and early 21st centuries, the trend has been towards reproducing a greater fidelity to Gershwin's original intentions although other smaller-scale productions continued to be mounted. A complete version of the score was released in 1976; since then, it has been recorded several times.

In the fall of 1933 Gershwin and Heyward signed a contract with the Theatre Guild to write the opera. In the summer of 1934 Gershwin and Heyward went to Folly Beach, South Carolina, (a small island near Charleston) where Gershwin got a feel for the locale and its music. He worked on the opera there and in New York. Ira Gershwin, in New York, wrote lyrics to some of the opera's classic songs, most notably "It Ain't Necessarily So". Most of the lyrics, including "Summertime", were written by Heyward, who also wrote the libretto.

The Modern Jazz Quartet (MJQ) was a jazz combo established in 1952 that played music influenced by classical, cool jazz, blues and bebop. The band performed over a 40-year span with only one personnel change.[2] For the majority of their career the group comprised John Lewis (piano and musical director), Milt Jackson (vibraphone), Percy Heath (double bass) and Connie Kay (drums).

Under Lewis's leadership they carved their own niche by specializing in elegant, restrained music that used sophisticated counterpoint yet nonetheless retained a strong blues feel. Lewis firmly believed that J.S. Bach and the blues were compatible, combining classical form with jazz improvisation and polyphony. The band was also noted for its ability to play alongside a variety of other groups. Initially active into the 1970s until Jackson quit due to creative disagreement and frustration with their busy touring schedule in 1974, the MJQ reformed intermittently into the 1990s.

In 1946, John Lewis (piano), Milt Jackson (vibraphone), Ray Brown (bass) and Kenny Clarke (drums), all members of Dizzy Gillespie's big band, formed a quartet as a side project.[3] By 1951, the combo were recording as the Milt Jackson Quartet. In 1952, Percy Heath replaced Brown on bass and in late 1952 they changed the name to Modern Jazz Quartet. In 1955, the final switch to the band's lineup occurred as Connie Kay (drums) replaced Clarke.

In their middle years the group often played with classical musicians, but their repertoire consisted mainly of bebop and swing era standards. From 1952 to 1955 the group recorded for Prestige and released two of their most famous compositions, "Django" (a tribute to the guitarist Django Reinhardt) and "Bags' Groove" ("Bags" being Jackson’s nickname). In the late 1950s they provided soundtrack music for Roger Vadim's film Sait-on Jamais (released in America as No Sun in Venice and in the UK as One Never Knows) and subsequently recorded this music. From 1956 to 1974 they recorded for Atlantic Records, with occasional projects with other record labels such as Apple.

In 1974 Jackson departed from the group and they ceased to play until the early 1980s when they began reuniting periodically.[5] The MJQ released their final recording in 1993. When Kay died in November 1994 the group stopped reuniting; five years later in October 1999 Milt Jackson died, followed by John Lewis in March 2001 and Percy Heath in April 2005.

The paradox of the MJQ's music-making was that each individual member could improvise with an exciting vibrancy while maintaining the precision and collectedness of a classical group. They typified cool jazz through John Lewis' composition skills, but also exemplify bop with Jackson's virtuosic improvisation. As musical director, Lewis envisioned a style that fused composition and improvisation. Lewis wrote both “fugue-like” classically influenced pieces as well as modern jazz standards such as "Django". The Modern Jazz Quartet played in a variety of styles, but generally played a combination of cool jazz and bop. Jackson brought a strong bebop influence to the group with his virtuosic improvisation and was the first to play vibraphone in a bop style. Percy Heath too brought a hard-bop influence to the group having played with J.J. Johnson, Art Blakey, Thelonious Monk and Clifford Brown.[7] The MJQ’s style was characterized by flexibility; they played alongside orchestras and brass bands, covered a Beatles tune and performed at prestigious venues.

The Modern Jazz Quartet earned a variety of honors including the first NAACP award for cultural contributions in the field of music in 1957 to top billing on numerous jazz magazine polls to honorary doctorates from Berklee College.

John William Coltrane, also known as "Trane" (September 23, 1926 – July 17, 1967),was an American jazz saxophonist and composer. Working in the bebop and hard bop idioms early in his career, Coltrane helped pioneer the use of modes in jazz and was later at the forefront of free jazz. He led at least fifty recording sessions during his career, and appeared as a sideman on many albums by other musicians, including trumpeter Miles Davis and pianist Thelonious Monk.

As his career progressed, Coltrane and his music took on an increasingly spiritual dimension. Coltrane influenced innumerable musicians, and remains one of the most significant saxophonists in music history. He received many posthumous awards and recognitions, including canonization by the African Orthodox Church as Saint John William Coltrane and a special Pulitzer Prize in 2007. His second wife was pianist Alice Coltrane and their son Ravi Coltrane is also a saxophonist.

John Coltrane - A Love Supreme(1964)

A Love Supreme is an album of jazz recorded by the Quartet of John Coltrane on 9 December 1964 in the studio of Rudy Van Gelder in Englewood Cliffs, New Jersey. The album is a suite in four parts, which correspond to two separate themes: Acknowledgement (which contains the famous mantra that gives its name to the suite), Resolution, Pursuance and Psalm. It was conceived as a spiritual, representative of a personal quest for purity by Coltrane. The final issue relates to the letter of a pious poem included in the presentation of the album notes.

An alternate version of "Acknowledgement" was recorded the following day. This version included the participation of the SAX tenor Archie Shepp and of the bassist Art Davis. The only interpretation recorded live from the suite Love Supreme, in 1965 in Antibes, France, was also remastered and made in a double disc in 2002 by Impulse! Records along with the disc original and takes additional.

To Love Supreme is usually considered as one of the discs of jazz more important of the history. In a survey of 2005 of the channel English of television Channel 4 to choose the best discs of the history, reached the since number 82. In another survey (Rolling Stone's list of the 500 greatest albums of all time) came to the since 47 and was recognized as one of the three more important in Rate Your Music's Top Albums of All-time list. The recognizable elements of harmonic freedom disk indicate changes that would produce in the music of Coltrane.

Will Downing launched a version Rhythm & Blues of the subject main, with the cooperation of the widow of John Alice Coltrane, that reached the number 14 in the UK singles chart in 1988.

Images - Livre I - Hommage à Rameau

Arturo Benedetti Michelangeli

Live recording, London, 13.IV.1982

Debussy: Hommage à Rameau (1904-1905)

Composée entre 1914 et 1917, donnée en première audition en avril 1919 par Marguerite Long, la suite pour piano Le Tombeau de Couperin comporte six morceaux, Prélude, Fugue, Forlane, Rigaudon, Menuet et Toccata, dédiés à la mémoire d'amis tombés au cours de la Première Guerre mondiale. Ravel orchestra par la suite quatre de ces pièces, entendues pour la première fois sous cette forme en février 1920 et se jouant dans l'ordre suivant : Prélude, Forlane, Menuet et Rigaudon.

Près de 80 ans plus tard, le pianiste et chef d'orchestre hongrois Zoltán Kocsis entreprit d'orchestrer les deux pièces restantes, la Fugue et la Toccata. C'est cette version orchestrale complète qu'on peut entendre ici, interprétée par l'Orchestre Philharmonique National Hongrois dirigé par Zoltán Kocsis (l'image sur la vidéo est une vue partielle d'un dessin de Ravel ornant la partition originale).

Se succèdent ainsi :

Prélude ("à la mémoire du lieutenant Jacques Charlot");

Fugue ("à la mémoire du sous-lieutenant Jean Cruppi");

Forlane ("à la mémoire du lieutenant Gabriel Deluc");

Rigaudon ("à la mémoire de Pierre et Pascal Gaudin");

Menuet ("à la mémoire de Jean Dreyfus");

Toccata ("à la mémoire du capitaine Joseph de Marliave").

Zlotán Kocsis, Júlia Hajnóczy, Hungarian National Philharmonic Orchestra

印象派を超えて 点描の画家たち

点描(Pointillism)から分割主義(Divisionism)へ

スーラからモンドリアンまで

愛知県美術館 クレラー=ミュラー美術館所蔵作品

2014年2月25日(火)~4月6日(日)

19世紀末から20世紀前半のヨーロッパ絵画において色彩は、外界の事物を再現するという役割から次第に解放され、ひとつの表現として自立していきます。色彩の独立は、印象派の筆触分割に、その萌芽を見出すことができます。新印象派の代表的な画家であるスーラは、印象派の感覚的な筆触分割には飽きたらず、科学的な知識をもとに独自の点描技法を開拓しました。色彩を純色の小さな点に分解して描く分割主義は、フランスを超えてヨーロッパ各地に瞬く間に広がります。そして、シニャックによる理論化にも後押しされて、抽象絵画の創設にも大きく貢献しました。オランダからパリに出たゴッホは、新印象派の技法に大きな着想を得て色彩を探求し、やはり点描を通過したモンドリアンは後年、三原色に分割された宇宙的な調和に満ちた抽象絵画へと到達したのです。

本展は、ゴッホの優れたコレクションで知られるオランダのクレラー=ミュラー美術館の特別協力のもと、スーラ、ゴッホ、モンドリアンを中心にした、フランス、オランダ、ベルギーの画家たちによる色彩の探求を検証するものです。国内の所蔵機関の協力も得て一堂に展示される、油彩画、水彩画、素描、約90点にも及ぶ珠玉の作品を通じ、絵画の真髄ともいえる色彩の輝きを新たな目で捉えなおします。

Ravel: Le Tombeau de Couperin (1914-1917)

Composée entre 1914 et 1917, donnée en première audition en avril 1919 par Marguerite Long, la suite pour piano Le Tombeau de Couperin comporte six morceaux, Prélude, Fugue, Forlane, Rigaudon, Menuet et Toccata, dédiés à la mémoire d'amis tombés au cours de la Première Guerre mondiale. Ravel orchestra par la suite quatre de ces pièces, entendues pour la première fois sous cette forme en février 1920 et se jouant dans l'ordre suivant : Prélude, Forlane, Menuet et Rigaudon.

Près de 80 ans plus tard, le pianiste et chef d'orchestre hongrois Zoltán Kocsis entreprit d'orchestrer les deux pièces restantes, la Fugue et la Toccata. C'est cette version orchestrale complète qu'on peut entendre ici, interprétée par l'Orchestre Philharmonique National Hongrois dirigé par Zoltán Kocsis (l'image sur la vidéo est une vue partielle d'un dessin de Ravel ornant la partition originale).

Se succèdent ainsi :

Prélude ("à la mémoire du lieutenant Jacques Charlot");

Fugue ("à la mémoire du sous-lieutenant Jean Cruppi");

Forlane ("à la mémoire du lieutenant Gabriel Deluc");

Rigaudon ("à la mémoire de Pierre et Pascal Gaudin");

Menuet ("à la mémoire de Jean Dreyfus");

Toccata ("à la mémoire du capitaine Joseph de Marliave").

Zlotán Kocsis, Júlia Hajnóczy, Hungarian National Philharmonic Orchestra

セルゲイ・ヴァシリエヴィチ・ラフマニノフ(Серге́й Васи́льевич Рахма́нинов: Sergei Vasil'evich Rachmaninov 1873年4月1日 - 1943年3月28日)

ロシアのロマン派音楽を代表する作曲家の一人。ロマンティックな叙情を湛えた作品の数々は一般的な聴衆からは熱狂的に支持されたが、その前衛に背を向けた作風を保守的で没個性的と見なされ、酷評されることも少なくなかった。この傾向は没後も続き、単調なテクスチュアであるとか、つくりものめいた大げさな旋律と評された。しかし、なかには、こうした風潮を非道なまでのスノビズムだとして批判し、「作曲家に関して重要なのは、いかに個性を発揮したか、いかによく自己を表現したか、着想がどれほど強固か、であり、これらの点でラフマニノフは大半の作曲家よりも優れている」と主張する評者も現れた。そして、彼の音楽の特性は、顕著な叙情性、表現の幅広さ、構成における独創性、オーケストラの豊かで特徴的な色彩のパレットと評されるようにまでになった。

Rachmaninov: Pianoconcerto no.2 op.18

Nordwestdeutsche Philharmonie o.l.v. Martin Panteleev Anna Fedorova, piano

Opgenomen/recorded: Het Zondagochtend Concert, 1 september 2013 in het Koninklijk Concertgebouw, Amsterdam.

Rachmaninovs Tweede pianoconcert is zijn populairste: het is te horen in vele films en is een mijlpaal in de carriere van alle grote pianisten.

Het Zondagochtend Concert is een concertserie van NPO Radio 4. Kijk voor meer informatie over de reeks op

寺田寅彦(てらだ とらひこ)1878年(明治11年)11月28日 - 1935年(昭和10年)12月31日)物理学者、随筆家、

地球物理学の研究のほか、1913年に「X線の結晶透過」(ラウエ斑点の実験)についての発表(結晶解析分野としては非常に初期の研究のひとつ)を行い、その業績により1917年に帝国学士院恩賜賞を受賞している。

さらには、“金平糖の角の研究”や“ひび割れの研究”など、統計力学的な「形の物理学」分野での先駆的な研究も行っていて、これら身辺の物理現象の研究は「寺田物理学」の名を得ている。

また、科学と文学を調和させた随筆を多く残している。その中には大陸移動説を先取りするような作品もある。「天災は忘れた頃にやってくる」という言葉が発言録に残っている。

科学上の骨董趣味と温故知新

寺田寅彦

骨董こっとう趣味とは主として古美術品の翫賞がんしょうに関して現われる一種の不純な趣味であって、純粋な芸術的の趣味とは自ずから区別さるべきものである。古画や器物などに「時」の手が加わって一種の「味」が生じる。あるいは時代の匂というようなものが生じる。またその品物の製作者やその時代に関する歴史的聯想も加わる。あるいは昔の所蔵者が有名な人であった場合にはその人に関する聯想が骨董的の価値を高める事もある。あるいはまた単にその物が古いために現今稀有である、類品が少ないという考えに伴う愛着の念が主要な点になる事もある。この趣味に附帯して生ずる不純な趣味としては、かような珍品をどこからか掘出して来て人に誇るという傾向も見受けられる。この点において骨董趣味はまたいわゆる蒐集趣味と共有な点がある。マッチの貼紙や切手を集めあるいはボタンを集め、達磨だるまを集め、甚だしきは蜜柑の皮を蒐集するがごとき、これらは必ずしも時代の新旧とは関係はないが、珍しいものを集めて自ら楽しみ人に誇るという点はやはり骨董趣味と共通である。

科学者の修得し研究する知識はその本質上別にそれが新しく発見されたか旧くから知られているかによって価値を定むべきものではない。科学上の真理は常に新鮮なるべきもので骨董趣味とは没交渉であるべきように見える。しかし実際は科学上にも一種の骨董趣味は常に存在し常に流行しているのである。

もし科学上の事実や方則は人間未生以前から存していて、ただ科学者のこれを発見し掘出すのを待っているに過ぎぬと考える者の立場から見れば、このくらい古い物はない道理である。こういう意味からすれば科学者の探求的欲望は骨董狂の掘出し慾と類する点があると云われ得る。しかしまた他の半面の考え方によれば、科学者の知識は「物自身」の知識ではなくて科学者の頭脳から編み上げた製作物とも云われる。そう考えれば科学者の欲求は芸術家の創作的欲望と軌を一にする訳である。しかしこういう根本問題は別としてもまだ種々な科学的骨董趣味が存在するのである。

一口に科学者とはいうものの、科学者の中には種々の階級がある。科学の区別は別問題として、その人々の科学というものに対する見解やまたこれを修得する目的においても十人十色と云ってよいくらいに多種多様である。実際そのためにおのおの自己の立場から見た科学以外に科学はないと考えるために種々の誤解が生じる場合もある。これらの種類を列挙するのは本文の範囲以外になるから、これは他日に譲るとして、ここには専もっぱら骨董趣味という点から見て二つの極端に位する二種の科学者を対照して見ようと思う。

科学者の中にはその専修学科の発達の歴史に特別の興味を有もっている人が多数にある。これが一歩進むとその歴史に関したあらゆる記録、古文書、古器物に対して丁度骨董家が有つような愛好の念をもってこれを蒐集する人もある。これは先ず純粋な骨董趣味と名づけ得られるものであろう。また少し種類が違っているが、品物を集めるのではなくて、古い書物や論文を愛読してその中からその価値の如何によらず人のあまり知らぬ研究や事実を掘出して自ら楽しみまた人に示すを喜ぶ趣味もある。これは多くの読書家に通有な事であるが、これも一種の骨董趣味と名づけ得られない事はない。科学の方面で云えば、例えばある方則または事実の発見前幾年に誰が既にこれに類似の事を述べているといったような事を探索して楽しむのである。

次にもう少し類を異にした骨董趣味がある。一体科学者が自己の研究を発表するに当って、その当面の問題に聯関した先人の研究を引用し批評するのは当然の務めである事は申すまでもない。しかしこれが往々にして骨董的傾向を帯びる事がある。すなわち当面の問題に多少の関係さえあれば、これが如何に目下の研究に縁が遠くまた如何に古くまた無価値ないしは全然間違ったものでも無差別無批評に列挙するという風の傾向を生じる事もある。この傾向は例えばドイツの物理学者などの中にしばしば見受ける所である。別に咎とがむべき事でもないと思うが、とにかく骨董趣味に類した一種の「趣味」と見ても差支えはなかろう。

これと正反対の極端にある科学者もある。その種類の人には歴史という事は全く無意味である。古い研究などはどうでもよい。最新の知識すなわち真である。これに達した径路は問う所ではないのである。実際科学上の知識を絶対的または究極的なものと信じる立場から見ればこれも当然な事であろう。また応用という点から考えてもそれで十分らしく思われるのである。しかしこの傾向が極端になると、古いものは何物でも無価値と考え、新しきものは無差別に尊重するような傾向を生じやすいのである。

これほど極端でないまでも、実際科学者としては日進月歩の新知識を修得するだけでもかなりに忙しいので、歴史的の詮索までに手の届かぬのは普通の事である。

しかし自分の見る所では、科学上の骨董趣味はそれほど軽視すべきものではない。この世に全く新しき何物も存在せぬという古人の言葉は科学に対しても必ずしも無意義ではない。科学上の新知識、新事実、新学説といえども突然天外から落下するようなものではない。よくよく詮議すればどこかにその因よって来るべき因縁系統がある。例えば現代の分子説や開闢説かいびゃくせつでも古い形而上学者の頭の中に彷徨ほうこうしていた幻像に脈絡を通じている。ガス分子論の胚子はルクレチウスの夢みた所である。ニュートンの微粒子説は倒れたが、これに代るべき微粒子輻射ふくしゃは近代に生れ出た。破天荒と考えられる素量説のごときも二十世紀の特産物ではないようである。エピナスの古い考えはケルビン、タムソンの原子説を産んだ。デカルトの荒唐な仮説は渦動分子説の因をなしているとも見られる。植物学者ブラウンの物好きな研究はいったん世に忘れられたが、近年に到って分子説の有力な証拠として再び花が咲いたのである。実用方面でも幾多の類例がある。ガリレーの空気寒暖計は発明後間もなく棄てられたが、今日の標準はまた昔のガス寒暖計に逆戻りした。シーメンスが提出した白金抵抗寒暖計はいったん放棄されて、二十年後にカレンダー、グリフィスの手によって復活した。このような類例を探せばまだいくらでもあるだろう。新しい芸術的革命運動の影には却って古い芸術の復活が随伴するように、新しい科学が昔の研究に暗示を得る場合は甚だ多いようである。これに反して新しい方面のみの追究は却って陳腐を意味するようなパラドックスもないではない。かくのごとくにして科学の進歩は往々にして遅滞する。そしてこれに新しき衝動を与えるものは往々にして古き考えの余燼よじんから産れ出るのである。

現今大戦の影響であらゆる科学は応用の方面に徴発されている。応用方面の刺戟で科学の進歩する事は日常の事であるから、このために科学が各方面に進歩する事は疑いを容れない。これは誠に喜ぶべき事である。しかしその半面の随伴現象としていわゆる骨董趣味を邪道視し極端に排斥し、ついには巧利を度外視した純知識慾に基づく科学的研究を軽んずるような事があってはならぬと思う。直接の応用は眼前の知識の範囲を出づる事は出来ない。従ってこれには一定の限界がある。予想外の応用が意外な閑人的学究の骨董的探求から産出する事は珍しくない。自分は繰返して云いたい。新しい事はやがて古い事である。古い事はやがて新しい事である。

温故知新という事は科学上にも意義ある言葉である。また現代世界の科学界に対する一服の緩和剤としてこれを薦すすめるのもあながち無用の業ではないのである。

1919年(大正八年)一月『理学界』より

ジョルジュ・ブラックとともに、キュビスムの創始者として知られる。生涯におよそ1万3500点の油絵と素描、10万点の版画、3万4000点の挿絵、300点の彫刻と陶器を制作し、最も多作な美術家であると『ギネスブック』に記されている。

ピカソの洗礼名は、聖人や縁者の名前を並べた長いもので、長い名前の例としてよく引き合いに出される。諸説あるが、講談社が1981年に出版した『ピカソ全集』によると、パブロ・ディエゴ・ホセ・フランシスコ・デ・パウラ・ファン・ネポムセーノ・マリーア・デ・ロス・レメディオス・クリスピアーノ・デ・ラ・サンティシマ・トリニダード (Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Crispiano de la Santísima Trinidad) である。フルネームはこの後に、父親の第一姓ルイス (Ruiz) と母親の第一姓ピカソ (Picasso) が続く(スペインの姓は、父親の第一姓を第一姓に、母方の第一姓を第二姓にして、機械的に個人の姓が決まる)。スペインのマラガではこうした長い名前が普通である。[要出典]しかし、長すぎて自分でも覚えていないというのがピカソの定番の冗談だった。

画家として活動を始めたピカソは、はじめパブロ・ルイス・ピカソと名乗り、ある時期から父方の姓のルイスを省き、パブロ・ピカソと名乗るようになった。ちなみにルイスはスペインではありふれた姓だが、ピカソは珍しいものである。

年表

1881年、10月25日午後9時30分、スペイン南部アンダルシア地方のマラガ市のプラス・ラ・メルセド15(当時は36)に生まれた。長男。父はアンダルシア地方サン・テルモ工芸学校美術教師のホセ・ルイス・ブラスコ。母はマリア・ピカソ・ロペス。

1891年、ガリシア地方ラ・コルーニャに移住。父ドン・ホセは同市ダ・グワルダ工芸学校美術教師、地域の美術館の学芸員に赴任。

1892年、ラ・コルーニャの美術学校に入学。

1894年、父ドン・ホセは絵の道具を息子に譲り自らが描くことをやめる。一説に息子の才能への賞賛が原因とされる。

1895年、バルセロナに移住、美術学校に入学。1月の猶予のある入学製作を1日で完成させる。初期の作品は、バルセロナの小路ラ・プラタ通りのアトリエで描かれた。

1897年、父の指導のもとで描いた古典的な様式の『科学と慈愛』がマドリードで開かれた国展で佳作を受賞、マラガの地方展で金賞を受賞。同年秋、マドリードの王立サン・フェルナンド美術アカデミーに入学。だが、ピカソはアカデミズム・学校で学ぶことの無意味さを悟り、中退する。プラド美術館に通い、ベラスケスらの名画の模写することで絵画の道を求めていった。

1898年、春猩紅熱にかかりオルタ・デ・エブロで療養。

1899年、バルセロナに戻ってきた。バルセロナで若い芸術家(サロン)たちと交わりながら熱心に絵を描く。店のメニューをデザインしたり、アールヌーヴォー調のポスターを描いたりした。

1900年、カサヘマス、パリャーレスとともにパリを初訪問。その後バルセロナとパリの間を何度か行き来する。

1901年、雑誌「若い芸術」の編集に関わる。6月、パリで初の個展。「青の時代」の始まり。

1902年10月、パリで、マックス・ジャコブと共に住む

1904年4月、詩人のマックス・ジャコブによって〈洗濯船〉と名付けられたモンマルトルの建物に部屋を借り、パリに腰を据える。

1905年「ばら色の時代(Picasso's Rose Period)」または「桃色の時代」が始まる(~1907年)。

1907年、『アビニヨンの娘たち』製作。

1912年、モンパルナスへ移る。

1913年、父ホセ・ルイス・ブラスコ死去。

1916年、パリ郊外モンルージュに移る。

1917年、バレエ『パラード』の装置、衣装を製作。

1918年1月、オルガ・コクローヴァと結婚。パリ、ラ・ボエシーに移る。

1919年5月、ロンドンで『三角帽子』の装置、衣装を製作。

1920年、『プルチネルラ』の衣装を製作。新古典主義時代。

1921年、息子パウロ誕生。

1922年、コクトーの『アンティゴーヌ』の装置、衣装を担当。

1924年、バレエ『メルキュール』(ディアギレフ)の装置、衣装を製作。

1928年、彫刻に専心。

1930年、『ピカソ夫人像』がカーネギー賞を受賞。

1931年、『変身譚』の挿絵を制作。

1932年、マリ・テレーズ・ヴァルテルと共同生活を始める。

1934年、スペインへ旅行、『闘牛』連作を描く。

1935年、娘マハ誕生。詩作。

1936年、人民戦線政府の依頼によりプラド美術館長に就任。

1937年、『フランコの夢と嘘』(エッチング)出版、『ゲルニカ』製作。

1939年、ニューヨーク近代美術館で個展、『アンティーブの夜漁』を描く。

1940年、ナチス・ドイツ占領下のパリへ帰る。ナチにより解放されるまでパリを離れることができなくなった。

1941年、戯曲『尻尾をつかまれた欲望』を書く。

1944年、パリ解放後最初のサロン・ドートンヌに戦争中に製作した80点の作品を特別展示。フランス共産党入党。

1945年、ロンドン、ブリュッセルで個展。

1946年、フランソワーズ・ジローと共同生活。

1947年、息子クロード誕生。陶器製作。

1949年、娘パロマ誕生。

1951年、『朝鮮の虐殺』製作。

1952年、『戦争と平和』のパネルを制作。

1953年、リヨン、ローマ、ミラノ、サンパウロで個展。

1954年、ジャクリーヌ・ロックと共同生活を始める。

1955年、カンヌ「ラ・カルフォルニ」に住む。

1958年、『イカルスの墜落』製作(パリ、ユネスコ本部)。

1964年、日本、カナダで回顧展。

1966年、パリ グラン・パレ、プティ・パレで回顧展。

1967年、シカゴで巨大彫刻『シカゴ・ピカソ』公開。

1968年、版画に専心、半年間に347点を製作。

1970年、アヴィニョン法王庁で140点の新作油絵展。バルセロナのピカソ美術館開館。

1973年4月8日午前11時40分(日本時間午後7時40分)頃、南仏ニース近くにあるムージャンの自宅で肺水腫により死去。

作風

ピカソは作風がめまぐるしく変化した画家として有名であり、それぞれの時期が「◯◯の時代」と呼ばれている。以下がよく知られている。